Das Risiko der Selbstüberschätzung: Ohne Erfahrung ist Unternehmensführung ein Glücksspiel

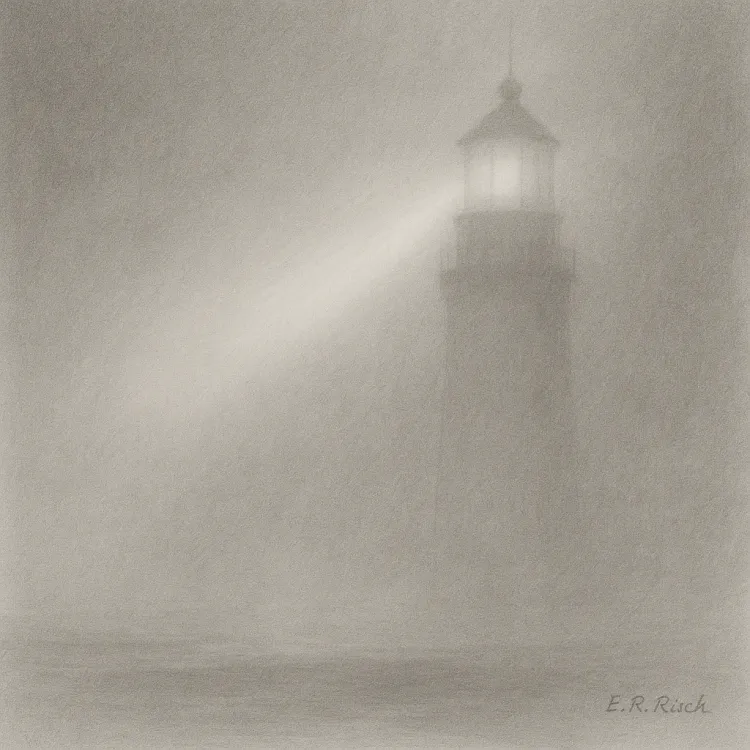

Wir sind nicht in ruhigen Gewässern.

Globale Konflikte brechen offen aus oder schwelen im Hintergrund. Wirtschaftsblöcke, die einmal als verlässlich galten, zerfallen. Politische Entscheidungen werden irrationaler, emotionaler – und Prognosen, die gestern noch sicher erschienen, lösen sich über Nacht in Nichts auf.

Wir leben in einer Dauerkrise – und es gibt kein erkennbares Ende.

Manager in den 50ern haben nicht über Krisen gelesen – sie haben sie hautnah erlebt.

Sie haben die Euphorie und den Absturz der Dot-Com-Blase gespürt, als über Nacht Milliardenwerte verdampften.

Sie haben 9/11 miterlebt – den Stillstand der Märkte und die Unsicherheit in jedem Meeting.

Sie haben den Lehman-Kollaps überstanden, als Liquidität zur Überlebensfrage wurde.

Sie haben Eurokrise, Pandemie und Energiekrise nicht studiert, sondern im Alltag ausgehalten, in Verantwortung, mit echten Konsequenzen.

Das ist der Unterschied: Erfahrung, die man durchlebt, lässt sich nicht nachlesen.

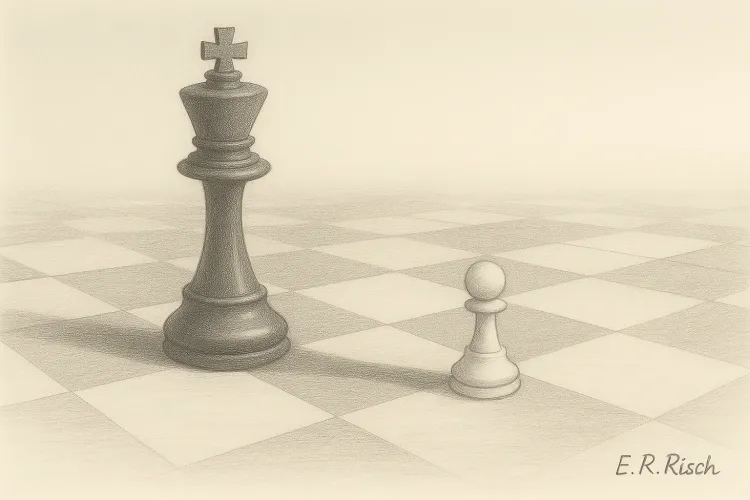

Und ausgerechnet in diesem Umfeld heißt es plötzlich: „Ein CFO darf nicht älter als 50 sein.“ Die Begründung: Er müsse bis zur Rente konstant im Unternehmen bleiben.

Es klingt rational – ist aber in Wahrheit absurd. Denn die durchschnittliche Amtsdauer von CFOs liegt global bei nur rund sechs Jahren, in den USA teils bei gerade einmal drei bis vier Jahren. Kein Unternehmen plant ernsthaft „bis zur Rente“.

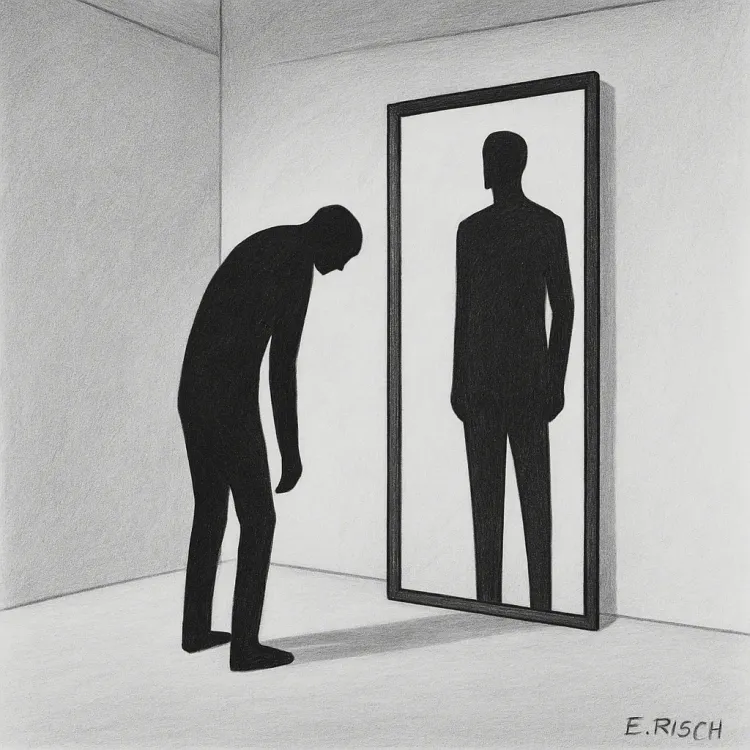

Wir sind als Industrienation am Scheideweg. Und genau in dieser Phase wird Erfahrung entwertet, als wäre sie Ballast.

Wer soll den Karren also aus dem Dreck ziehen, wenn nicht die erfahrenen Kapitäne? Menschen, die Krisen nicht aus Lehrbüchern kennen, sondern sie durchlebt haben – mit allen Konsequenzen.

Gelebte Erfahrung statt Lehrbuchwissen

Ich habe die letzten drei Jahrzehnte nicht im Hörsaal verbracht, sondern in den Stürmen, die ganze Branchen durchgeschüttelt haben: Dot-Com-Blase, 9/11, Lehman, Eurokrise, Pandemie, Energie- und Inflationsschock.

Jede dieser Krisen habe ich erlebt. Nicht abstrakt. Sondern konkret – in Meetings, in schlaflosen Nächten, in Momenten, in denen Märkte kippten, Projekte einfroren, Menschen ihren Job verloren.

Erfahrung, die man erleidet, lässt sich nicht nachlesen. Sie prägt, weil sie durchlebt ist.

2000 – Die Dot-Com-Blase

Ich war im Marketing. Mein Alltag: Roadshows, Präsentationen, Produkt-Launches. Wir feierten Klickzahlen, die so rasant wuchsen wie die Erwartungen der Investoren. Alles schien möglich. Kapital floss, Träume wurden zu PowerPoint-Folien.

Parallel dazu entstanden die ersten Communities im Netz – Vorläufer der sozialen Netzwerke. Wir waren euphorisiert, wir glaubten an eine völlig neue Welt.

Doch die Realität sah anders aus. Oft gab es keinen belastbaren Business Case. Es reichte, in einer Präsentation die richtigen Schlagworte zu platzieren: „Community“, „New Economy“, „Click Rates“. Investoren hörten auf Versprechen, nicht auf Substanz.

Dann platzte die Blase. Der NASDAQ stürzte von März 2000 bis Oktober 2002 um fast 80 % ab. Millionen Anleger verloren ihre Ersparnisse, tausende Startups verschwanden. Mit einem Schlag war die Party vorbei. Kampagnen stoppten über Nacht, Agenturen wurden entlassen, Projekte gestrichen.

Ich erinnere mich noch an Meetings, die am Tag zuvor von Zukunftsvisionen strotzten – und 48 Stunden später von Stille geprägt waren. Budgets eingefroren, Euphorie verdampft. Der Absturz war total.

Die Lektion: Euphorie ersetzt keine Substanz. Wer die Dot-Com-Blase erlebt hat, erkennt dieselben Muster heute wieder – bei überhitzten KI-Bewertungen, die manchmal mehr Fantasie als Realität enthalten.

2001 – 9/11 und die Schockwelle

Am 11. September 2001 hielt die Welt den Atem an. Ich sehe die Bilder der Türme noch vor mir. Mit einem Mal war Wachstum zweitrangig. Sicherheit, Vertrauen, Orientierung wurden alles.

In Unternehmen herrschte Schockstarre. Internationale Projekte wurden gestoppt, Budgets eingefroren. Selbst interne Meetings waren von Unsicherheit durchzogen. Früher sprachen wir über Marktanteile und Wachstumskurven. Nun über Sicherheit, Notfallpläne, Stabilität.

Die Finanzmärkte brachen unmittelbar ein: Der Dow Jones verlor in der Woche nach 9/11 mehr als 14 %. Die Luftfahrtindustrie kollabierte regelrecht, Hotels, Tourismus und Versicherungen gerieten ins Wanken. Ganze Branchen mussten sich neu sortieren.

Ich erinnere mich an Meetings, in denen keiner mehr über Wachstum sprach. Es ging plötzlich nur noch um Vertrauen. Wie sichern wir Lieferketten? Wie schützen wir Mitarbeiter? Wie beruhigen wir Investoren?

Die Erfahrung prägt bis heute: Das Undenkbare ist immer möglich. Wer 9/11 erlebt hat, weiß, dass Planung allein nicht reicht. Führung bedeutet, Schocks einzupreisen, die außerhalb jeder Excel-Kalkulation liegen.

2008 – Lehman und die Finanzkrise

Es war, als würde jemand den Stecker aus der Weltwirtschaft ziehen. Banken froren Kreditlinien ein, Investoren verschwanden. Selbst gesunde Modelle gerieten ins Wanken.

Ich war mitten drin. Jeder Tag brachte neue Hiobsbotschaften. CFOs jonglierten mit Liquidität, Eigentümer forderten Antworten, Strategien wurden im Wochentakt verworfen.

Besonders einprägsam: die morgendlichen Anrufe. Nicht „Wie läuft der Vertrieb?“, sondern „Wie viel Cash ist noch da?“ Gewinn- und Verlustrechnung spielten kaum noch eine Rolle. Es ging ums Überleben, Tag für Tag.

Viele Unternehmen erlebten, wie gnadenlos Banken plötzlich wurden. Gestern noch Partner, heute abwartend, restriktiv, misstrauisch. Linien wurden gekappt, Kredite eingefroren. Unternehmer, die alles richtig gemacht hatten, standen über Nacht am Abgrund.

Mit der Lehman-Pleite im September 2008 kollabierte das Vertrauen im Finanzsystem. Weltweit gingen Billionen an Börsenwerten verloren. 2009 schrumpfte das Welt-BIP um -0,1 % – der erste globale Rückgang seit dem Zweiten Weltkrieg. Millionen Arbeitsplätze verschwanden.

Wer das erlebt hat, weiß: Liquidität schlägt Gewinn. In der Krise entscheidet nicht die Strategie auf Folien, sondern die Fähigkeit, Rechnungen morgen noch zu bezahlen.

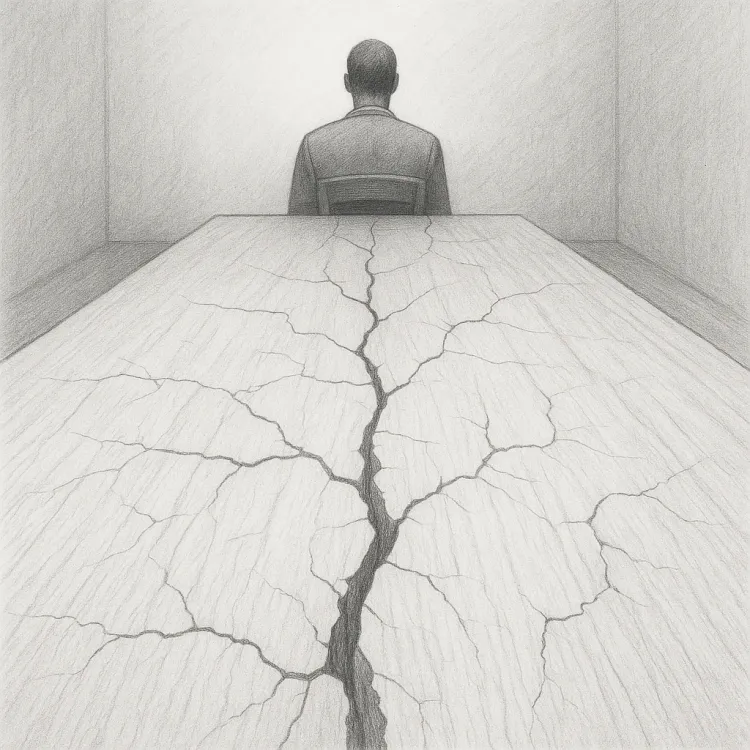

2010–2012 – Die Eurokrise

Griechenland, Spanien, Irland – Schlagzeilen über drohende Staatspleiten. Kapitalmärkte im Alarmmodus. Refinanzierungen wurden teurer, Banken forderten Covenants, Unsicherheit wurde Dauerzustand.

Ich habe erlebt, wie solide Projekte infrage gestellt wurden – nicht wegen der Zahlen, sondern wegen politischer Instabilität.

Ein Projekt, wirtschaftlich glasklar attraktiv, wurde gestoppt, nur weil die Schlagzeilen über Griechenland-Schulden dominiert hatten. Investoren hielten ihr Geld zurück, Banken verlangten höhere Sicherheiten. Es spielte keine Rolle, dass die Fakten überzeugend waren – die Wahrnehmung war stärker als die Realität.

Die Eurozone stand am Abgrund. Griechenlands Schulden explodierten auf über 170 % des BIP, Rettungspakete in dreistelliger Milliardenhöhe wurden geschnürt, die EZB musste einschreiten. Ganze Volkswirtschaften schwankten.

Für Unternehmen bedeutete das: Planungssicherheit existierte praktisch nicht mehr. Refinanzierungen wurden zur Zitterpartie, selbst gesunde Firmen spürten den Druck der Märkte.

Die Lehre: Politik ist kein Hintergrundrauschen. Sie kann Geschäftsmodelle zerstören – auch wenn die Zahlen stimmen. Wer die Eurokrise erlebt hat, weiß, dass Strategie immer geopolitische Dimensionen braucht.

2020 – Die Pandemie

Lockdowns. Lieferkettenbrüche. Teams am Limit. Innerhalb weniger Tage kippte Alltag in Ausnahmezustand.

Ich habe gesehen, wie Führung plötzlich nicht nur Zahlen sichern musste, sondern Seelen. Kommunikation wurde zum härtesten Management-Tool: Präsenz zeigen, digital wie analog, Orientierung im Nebel geben.

Erinnerlich ist mir ein Moment, in dem ein Team-Call stattfand: Keiner sprach über KPIs, alle sprachen über Kinderbetreuung, Isolation, Angst. Führung hieß plötzlich: zuhören, beruhigen, Halt geben.

Die Pandemie führte zum stärksten globalen Wirtschaftseinbruch seit 1945. 2020 schrumpfte die Weltwirtschaft um -3,1 %. Ganze Branchen wurden über Nacht obsolet – Tourismus, Events, Luftfahrt. Unternehmen mussten digitalisieren, ob sie wollten oder nicht.

Wer das erlebt hat, weiß: Resilienz entsteht nicht durch Bilanzen, sondern durch Menschen. Prozesse helfen wenig, wenn Angst und Erschöpfung dominieren. Führung im Ausnahmezustand heißt: Orientierung geben, auch wenn man selbst im Nebel steht.

2022–2023 – Energiekrise & Inflation

Der Krieg in Europa brachte eine neue Dimension. Energiekosten explodierten, Lieferketten stockten erneut. Kosten mussten neu gedacht, Szenarien gebaut, Stakeholder beruhigt werden.

Ich erinnere mich an Gespräche, in denen CFOs verzweifelt versuchten, Preissprünge von mehreren Hundert Prozent in ihre Planungen einzubauen. Business Cases wurden über Nacht unbrauchbar.

Unternehmen, die kaum von der Pandemie erholt waren, mussten sich nun einer doppelten Belastung stellen. Es war ein Déjà-vu: wieder Krisenmanagement, wieder Szenarien, wieder Gespräche mit Banken. Aber diesmal mit dem Unterschied, dass viele Teams schon erschöpft waren.

2022 stiegen die Gaspreise in Europa zeitweise auf über 300 €/MWh – das Fünf- bis Zehnfache des Vorkrisenniveaus. Parallel kletterte die Inflation in Deutschland im Herbst 2022 auf über 10 %. Ganze Industrien mussten Produktionen drosseln.

Die Lehre: Krisen kommen selten allein. Sie bauen sich in Kaskaden auf. Wer heute führt, muss Mehrfachkrisen denken – nicht den singulären Störfall.

Dauerkrise als Normalzustand – was Führung jetzt braucht

Früher sprach man von Krisen als Ausnahmezustand. Heute ist klar: Die Ausnahme ist der Normalzustand geworden. Es gibt keine Phase mehr, in der Märkte, Politik und Technologie stabil bleiben.

Das bedeutet: Führung muss sich auf Dauerkrise einstellen. Es geht nicht darum, „den Sturm zu überstehen“, um danach wieder in ruhige Fahrwasser zurückzukehren. Es geht darum, im Sturm zu leben – und trotzdem Kurs zu halten.

Was braucht es dafür?

- Urteilskraft: schnelle Entscheidungen auf Basis von Erfahrung.

- Resilienz: die Fähigkeit, nicht bei jedem Schock aus dem Tritt zu geraten.

- Langfristigkeit: Denken in Dekaden, nicht in Quartalen.

- Kombination von Erfahrung und Innovation: Junge Kräfte bringen Tempo und Technologieverständnis, erfahrene Manager bringen Ruhe und Mustererkennung.

Führung in der Dauerkrise heißt: stabil bleiben, wenn alles schwankt.

Und genau dafür braucht es erfahrene Kapitäne – Menschen, die Stürme nicht studiert, sondern durchlebt haben.

Erfahrung bedeutet dabei nicht weniger Einsatz. Viele haben längst 80-Stunden-Wochen hinter sich. Heute zählt nicht Arbeitszeit, sondern Wirkung – Entscheidungen im Sturm, nicht Stunden im Büro.

Der Interim Manager als Wissens- und Erfahrungstransfer

Hier kommt der Interim Manager ins Spiel. Er ist kein Lückenbüßer, sondern ein Sparringspartner und Brückenbauer.

Gerade für junge C-Level-Führungskräfte ist er ideal:

- Er bringt gelebte Krisenerfahrung ein – Lektionen, die kein Lehrbuch liefert.

- Er verbindet diese Erfahrung mit der Dynamik und Innovationskraft der neuen Generation.

- Er sorgt dafür, dass Erfahrung nicht verloren geht, sondern im Unternehmen wirksam bleibt.

Dabei gibt es verschiedene Typen:

- Der Generalist: Überblick, Strategie, breite Erfahrung.

- Der Spezialist: Tiefe Expertise, chirurgische Eingriffe.

- Der Hybrid: Kombination aus beidem – selten, aber oft entscheidend.

Wichtig ist: Häufig können Unternehmen selbst nicht klar benennen, was sie brauchen. Ein CEO wird selten zugeben, dass er Hilfe benötigt. Darum sind es oft die Stakeholder – Banken, Aufsichtsräte, Investoren –, die die richtige Passung einfordern.

So entsteht das Beste aus zwei Welten: Erfahrung + Dynamik = Wettbewerbsvorteil.

Fazit: History repeats itself – wenn wir Erfahrung verweigern

Fortschritt braucht keine Geschwindigkeit, sondern Weitsicht.

Und die entsteht nicht in 80-Stunden-Wochen, sondern in der Fähigkeit, Krisen zu lesen und Muster zu erkennen.

Es ist absurd, die erfahrenen Kapitäne vom Steuer zu lassen, wenn der Sturm tobt.

Gerade jetzt brauchen wir sie – im Zusammenspiel mit den jungen Kräften, die KI als Power ins Unternehmen bringen.

Nur so verhindern wir, dass sich die Geschichte wiederholt.