Das Tabu des Eingestehens: Warum Führungskräfte die Hilfe fürchten

Ein stilles Muster

Montagmorgen, 10 Uhr. Die Geschäftsführung tritt in das vertraute Meeting mit den Shareholdern. Erwartet wird eine kritische, aber vertrauliche Diskussion über Zahlen, Perspektiven, vielleicht über das nächste Quartal. Man kennt die Rituale, die gewohnten Rollenspiele.

Doch diesmal ist etwas anders. Am Tisch sitzt bereits jemand, den der CEO nur vom Hörensagen kennt – ein CRO, ein Chief Restructuring Officer. Kein offizieller Empfang, keine Vorstellungsrunde. Einer der Gesellschafter stellt nüchtern klar: „Ab sofort arbeitet er mit.“

Kein Ruf, keine Einladung. Sondern ein Beschluss von außen.

Der CRO ist da – eingesetzt, nicht beauftragt.

So oder ähnlich spielt es sich in Deutschland immer wieder ab. Hilfe wird selten aktiv gesucht, fast nie offen beauftragt. Der CRO kommt nicht durch die Vordertür, sondern durch die Hintertür. Und genau darin liegt ein kulturelles Muster, das viel über unser Verständnis von Führung verrät: das Tabu des Eingestehens.

Warum das Eingestehen so schwerfällt

Auf dem Papier könnte man meinen, dass Manager gerade in Krisen rational handeln. Schließlich gilt Führung als nüchterne Disziplin: Analyse, Entscheidung, Umsetzung. Doch die Praxis ist eine andere. Sobald die Zahlen kippen, greifen nicht nur Kalkulationen, sondern psychologische, kulturelle und soziale Mechanismen.

Das Selbstbild des Kapitäns prägt viele Geschäftsführer. Sie sehen sich als Steuermänner, die das Schiff durch jeden Sturm bringen müssen. Hilfe zu holen, widerspricht diesem Bild – es kratzt am Kern der Identität.

Dazu kommt die Reputationsangst. Wer einen CRO ruft, sendet nach innen wie nach außen das Signal: „Allein schaffen wir es nicht.“ Für viele wirkt das wie ein Makel.

Auch Scham spielt eine große Rolle. Anders als in den USA, wo „Chapter 11“ oft als Neustart gilt, bleibt Scheitern in Deutschland ein Stigma. Das „Scheitern“ wird nicht als Lernprozess, sondern als persönliches Versagen gelesen.

Hinzu treten Ego und Gruppendruck. Der Erste, der im Kreis der Führung Hilfe vorschlägt, riskiert Gesichtsverlust. Nicht selten erleben wir im Beirat oder unter Gesellschaftern das Schweigen derer, die längst wissen, dass es ohne externe Unterstützung nicht mehr geht.

Und schließlich ist da die Verdrängung. Die Realität einer Krise anzunehmen, ist schmerzhafter, als sie noch eine Weile zu ignorieren.

Psychologische Barrieren im Detail

Viele Manager erleben in der Krise innere Konflikte, die rationales Handeln blockieren.

Es beginnt mit dem Verlust von Autonomie. Hilfe holen fühlt sich an, als würde man die Kontrolle aus der Hand geben. Für eine Führungskraft, die über Jahre gewohnt war, allein zu entscheiden, ist dieser Schritt kaum auszuhalten.

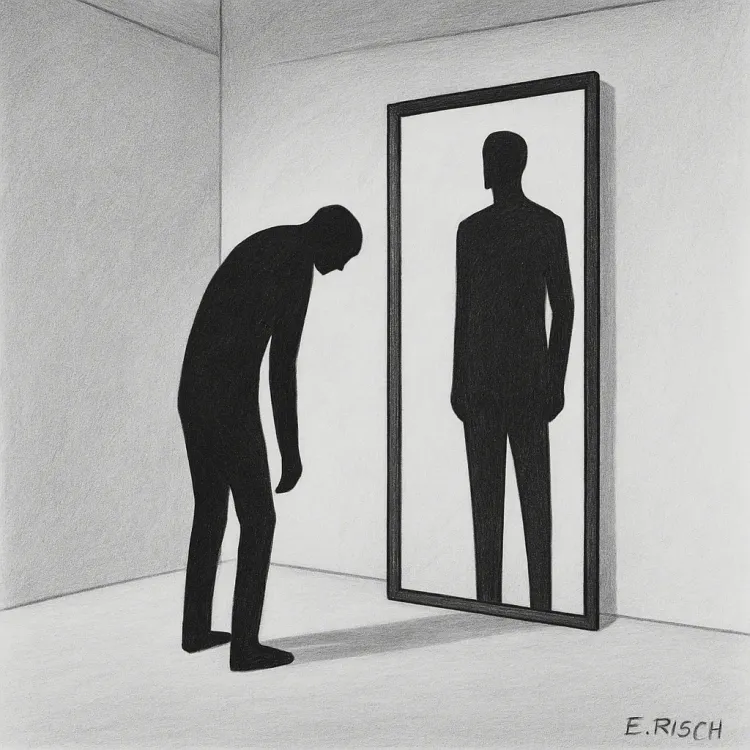

Es folgt das Gefühl der Entzauberung. Wer sich selbst als Macher versteht, erlebt externe Unterstützung als Entthronung. Der Mythos der eigenen Unerschütterlichkeit bricht – und mit ihm ein zentrales Stück Selbstverständnis.

Auch die Angst vor Etikettierung darf man nicht unterschätzen. „Er hat es nicht geschafft“ bleibt oft als unausgesprochenes Urteil im Raum. Karrierewege werden blockiert, nicht selten kursieren in Aufsichtsräten und Banken schon Etiketten, bevor noch eine Lösung erarbeitet ist.

Nicht zuletzt wirkt die unterschwellige Rivalität. Ein CRO, der Erfahrung und Krisenautorität mitbringt, wird schnell als Konkurrenz wahrgenommen. In den Köpfen vieler Führungskräfte schwingt die Angst: „Der verdrängt mich.“

Und schließlich die Karrierepanik. Allein die Tatsache, externe Hilfe geholt zu haben, kann als Signal für Schwäche gelesen werden – auch wenn es faktisch die einzig richtige Entscheidung war.

Der Preis des Tabus

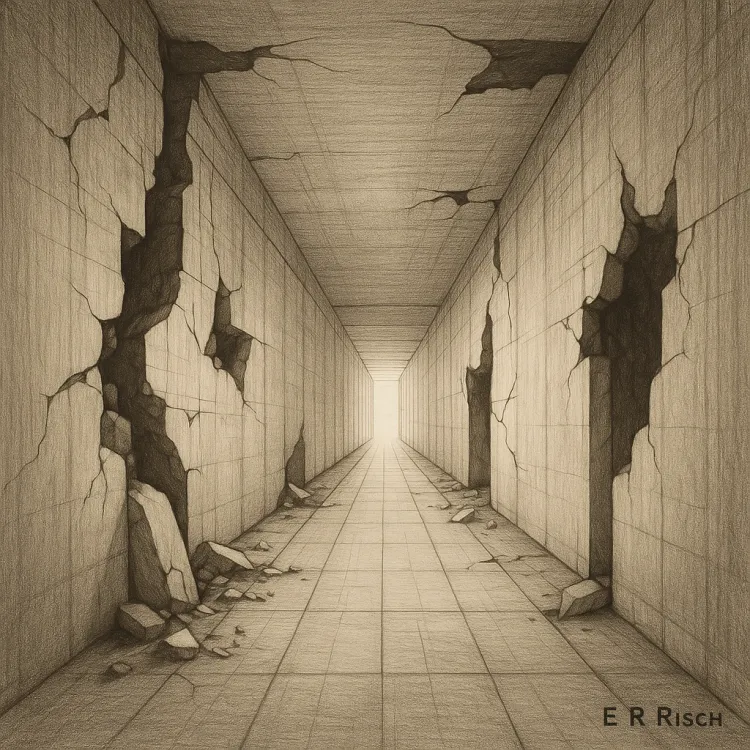

Die Verzögerung, die aus diesem Tabu resultiert, hat konkrete Folgen – rechtlich, strategisch, ökonomisch und reputativ.

Rechtlich riskieren Geschäftsführer, die zu spät handeln, den Tatbestand der Insolvenzverschleppung. § 15a InsO verpflichtet dazu, bei Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung ohne schuldhaftes Zögern – spätestens innerhalb von drei Wochen – Insolvenzantrag zu stellen. Wer hier zaudert, riskiert nicht nur strafrechtliche Folgen, sondern auch persönliche Haftung. Der Bundesgerichtshof (z. B. BGH, Urteil v. 27.03.2012 – II ZR 171/10) hat diese Pflicht in ständiger Rechtsprechung bestätigt: Das Ignorieren von Zahlungsunfähigkeit ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine persönliche Gefährdungslage für den Geschäftsführer.

Neu hinzugekommen ist § 1 StaRUG, der seit 2021 Unternehmen verpflichtet, ein System zur Krisenfrüherkennung einzurichten. Geschäftsführer müssen also nicht nur im akuten Krisenfall reagieren, sondern präventiv Strukturen schaffen, die drohende Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung rechtzeitig sichtbar machen. Wer das unterlässt, verletzt Governance-Pflichten und kann sich ebenfalls haftbar machen.

Strategisch geht die Deutungshoheit verloren. Statt selbst den Prozess zu gestalten, diktiert der Druck von außen die Regeln. Banken, Gläubiger oder Gesellschafter bestimmen, was passiert – der CEO wird vom Akteur zum Getriebenen.

Ökonomisch ist der Unterschied enorm. Früh eingeleitete Sanierungen lassen sich gestalten. Späte Sanierungen sind meist nur noch Notoperationen. Handlungsspielräume schrumpfen, Finanzierer steigen aus, Lieferanten verlieren Vertrauen.

Und reputativ haftet das Etikett „zu spät gehandelt“ oft länger als das Eingeständnis, rechtzeitig Hilfe geholt zu haben. In vielen Branchen gilt: Wer rechtzeitig agiert, behält Gestaltungsmacht. Wer zögert, bleibt als „Zauderer“ im Gedächtnis.

Hilfeholen als Führungssignal

Dieses Tabu lässt sich durchbrechen. Hilfeholen kann – und muss – zum Zeichen von Stärke werden.

Governance: Wer externe Expertise holt, beweist Verantwortungsbewusstsein gegenüber Stakeholdern. Er zeigt, dass er nicht an der eigenen Selbstdarstellung hängt, sondern am Fortbestand des Unternehmens.

Business Case: Frühzeitige Sanierungen eröffnen Handlungsspielräume. Wer einen CRO rechtzeitig einbindet, kann mit Banken verhandeln, Maßnahmen priorisieren und Märkte beruhigen, statt in Panik zu reagieren.

Rollenverteilung: Ein CRO ersetzt keinen CEO. Er ist kein Schattenkapitän, sondern eher der Lotse im schwierigen Fahrwasser. Während der CEO weiter das operative Geschäft steuert, bringt der CRO spezialisiertes Krisenwissen und Projektmanagementfähigkeiten ein.

Internationale Perspektive – ein Blick über die Grenzen

Interessant wird das Tabu des Eingestehens, wenn man Deutschland mit anderen Jurisdiktionen vergleicht.

In den USA gilt das Insolvenzrecht – insbesondere Chapter 11 – seit jeher als Instrument zur Sanierung. Unternehmen beantragen Gläubigerschutz, restrukturieren ihre Schulden und treten anschließend wieder in den Markt ein. Viele Weltmarken – von General Motors bis American Airlines – haben diesen Weg beschritten und gelten nicht als „gescheitert“, sondern als neu aufgestellt. Hilfeholen und Restrukturierung sind dort Teil des Spiels, kein Makel.

Im Vereinigten Königreich wurde 2020 der Restructuring Plan eingeführt, ein flexibles Instrument, das gerichtliche Bestätigung mit weitreichender Bindungswirkung kombiniert. Auch hier steht die Fortführung im Vordergrund, nicht die Abwicklung.

In Deutschland hingegen dominiert nach wie vor die „Schuldkultur“. Der Insolvenzbegriff trägt das Scheitern im Namen, und selbst außergerichtliche Restrukturierungen wie das StaRUG-Verfahren sind kaum etabliert. Das gesellschaftliche Narrativ lautet: Wer Hilfe braucht, hat versagt. Genau das verstärkt das Tabu.

Unsichtbare Erfolge – das Schweigen über gelungene Sanierungen

Interessant ist weniger die Frage, welche prominenten Sanierungen mit CRO-Einsatz es in Deutschland gibt. Es gibt sie – im Mittelstand, in Konzernen, in Branchen vom Handel bis zur Industrie. Doch kaum einer spricht darüber.

Während in den USA erfolgreiche Chapter-11-Verfahren Teil der Wirtschaftsgeschichte sind, gilt hierzulande selbst die geglückte Sanierung als Makel. Deshalb findet sie im Stillen statt – vorinsolvenzlich, diskret, fast verschämt. CROs und externe Sanierungsteams strukturieren um, sichern Liquidität, gewinnen Banken zurück – aber wenn es gelingt, bleibt es unsichtbar.

Dieses Schweigen ist Teil des Problems. Denn wo positive Vorbilder fehlen, bleibt das Tabu bestehen. Das Eingeständnis, Hilfe zu holen, wird nicht als Erfolg erzählt, sondern als Stigma verschwiegen. So zementiert die deutsche Führungskultur ihren eigenen blinden Fleck.

Was sagt das über Führung?

Das Tabu des Eingestehens zeigt, wie eng in Deutschland Führung und Selbstbild verknüpft sind. Wir erwarten vom Geschäftsführer, dass er alles weiß, alles steuert, alles allein trägt. Hilfe zu holen, gilt als Schwäche.

Doch in Wahrheit ist das Gegenteil der Fall. Stärke beginnt im Eingeständnis. Sie zeigt sich nicht darin, Probleme zu verschweigen, sondern darin, sie transparent zu machen und Lösungen einzuleiten.

Diese Haltung ist kulturell tief verankert. Die deutsche Wirtschaftsgeschichte – geprägt von preußischem Pflichtethos, vom Bild des „ehrbaren Kaufmanns“ und vom Nachkriegs-Manager als „Patriarch“ – hat das Leitbild des allwissenden Alleinlenkers geschaffen. Der Mythos: Ein starker Mann, der sein Unternehmen mit eiserner Hand führt. Dieses Bild wirkt nach – und macht es Führungskräften schwer, Hilfe nicht als Kontrollverlust, sondern als Erweiterung ihrer Handlungsfähigkeit zu verstehen.

Im 21. Jahrhundert aber gilt: Führung ist weniger Heroismus als Teamleistung. Transparenz, Governance, geteilte Verantwortung – das sind die Leitplanken moderner Unternehmensführung. Das Tabu des Eingestehens wirkt wie ein Anachronismus in einer Welt, die längst gelernt hat, dass Resilienz aus Kooperation entsteht, nicht aus Einsamkeit.

Fazit – ein Plädoyer für eine neue Kultur des Eingestehens

Vielleicht beginnt Sanierung nicht mit Zahlen, sondern mit einem Satz: „Ich brauche Hilfe.“

Dieser Satz ist mehr als ein persönliches Eingeständnis. Er ist ein Bruch mit einem überkommenen Führungsbild, das Stärke mit Alleinsein verwechselt. Wer in einer Krise rechtzeitig externe Hilfe einbindet, beweist nicht Schwäche, sondern Verantwortung – gegenüber Mitarbeitern, Gläubigern, Gesellschaftern und letztlich auch gegenüber sich selbst.

Deutschland braucht eine neue Kultur des Eingestehens. Denn während andere Länder gelernt haben, Scheitern als Zwischenschritt zu begreifen, halten wir am Mythos des Unfehlbaren fest. Doch dieser Mythos ist teuer. Er kostet Unternehmen Liquidität, Märkte, Vertrauen – und er kostet Führungskräfte ihre Zukunft.

Das Eingestehen ist kein Verrat an der Rolle, sondern ihre Erfüllung. Wer Hilfe holt, behält die Deutungshoheit. Wer sie verweigert, überlässt das Feld anderen. Und wer den CRO nicht als Bedrohung, sondern als Lotse versteht, zeigt, was moderne Führung bedeutet: Orientierung im Nebel.

Exkurs: Was macht ein CRO wirklich?

Ein Chief Restructuring Officer (CRO) ist ein Spezialist für Unternehmenskrisen. Er ist weder Ersatz-CEO noch bloßer Berater, sondern ein temporärer Führungspartner mit klarem Mandat: Stabilisierung, Restrukturierung, Zukunftssicherung.

Rolle und Mandat

Ein CRO ist in der Regel ein „Part-Time Executive“. Er wird nicht dauerhaft ins Unternehmen integriert, sondern für die Dauer der Krise installiert. Er bringt Distanz, Erfahrung aus zahlreichen Fällen und die Fähigkeit mit, auch unter Druck klare Prioritäten zu setzen. Seine Rolle ist die des Lotsen: Er navigiert das Unternehmen durch gefährliche Gewässer, ohne das Ruder dauerhaft zu übernehmen.

Themenfelder, die er adressiert

Ein CRO konzentriert sich auf das, was in Krisen zählt: Liquidität, Stakeholder, Strategie, Recht und Umsetzung. Er sichert kurzfristig die Zahlungsfähigkeit, erstellt einen 13-Wochen-Plan, entwickelt parallel einen Sanierungsplan nach IDW S6 und bindet Banken, Gesellschafter und Mitarbeiter in einen glaubwürdigen Prozess ein. Er prüft Optionen – von außergerichtlicher Sanierung bis Distressed M&A – und kennt die Fallstricke der Insolvenzantragspflichten.

Werkzeuge, die er nutzt

- 13-Wochen-Liquiditätsplanung, um tagesgenaue Zahlungsfähigkeit sicherzustellen.

- Sanierungsplan nach IDW S6, inklusive Fortführungsprognose mit Maßstab der „überwiegenden Wahrscheinlichkeit“.

- Szenario-Analysen, die Best-, Base- und Worst-Case-Entwicklungen simulieren.

- Maßnahmen- und Umsetzungstracking, oft mit Projektmanagement-Tools und klaren Red-Flag-Triggers.

- Kommunikation: strukturierte Memos für Stakeholder, Verhandlungen mit Banken, Narrative für Mitarbeiter.

Besonderheit: Lotse auf Zeit

Ein CRO bleibt nicht. Sobald das Unternehmen stabilisiert ist, zieht er sich zurück. Seine Rolle ist bewusst temporär: Er überbrückt die Krise, schafft Strukturen, gibt Orientierung. Danach übernimmt das Management wieder voll. Das unterscheidet ihn vom CEO – und macht ihn zu einer Führungspersönlichkeit auf Zeit, deren Wirksamkeit genau in dieser Begrenzung liegt.