Die Kunst der konstruktiven Unklarheit

Klarheit gilt als Tugend. In Verhandlungen ist sie das nicht immer.

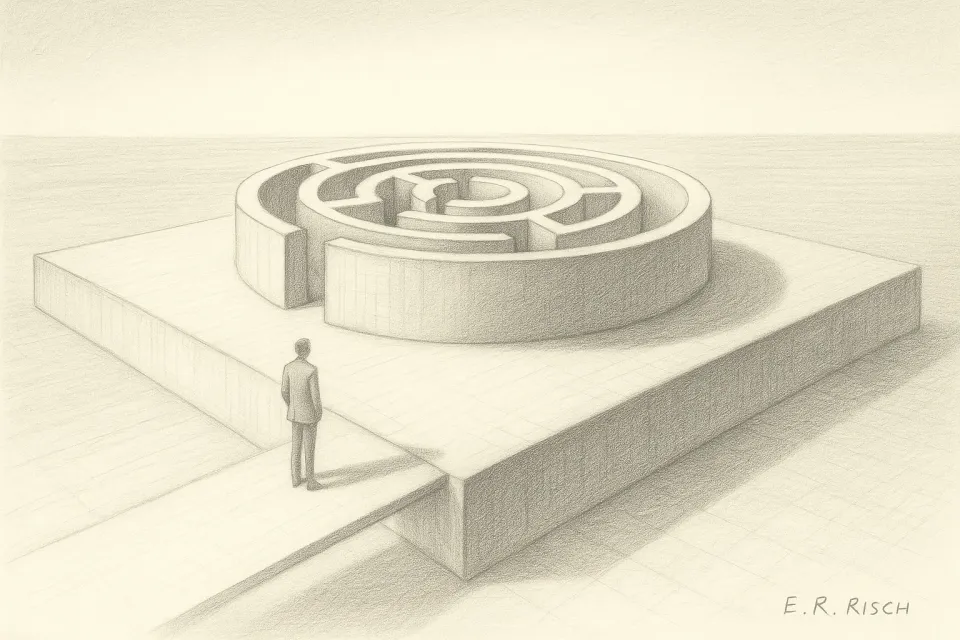

Wer zu früh zu präzise wird, engt seinen Handlungsspielraum ein. Wer hingegen bewusst mit Unschärfe spielt, bleibt flexibel – und verschafft sich taktische Vorteile. Diese Fähigkeit ist kein Trick, sondern eine Kunst. Willkommen zur ersten Ausgabe der Serie Verhandlungstaktiken.

Was bedeutet konstruktive Unklarheit?

Mit konstruktiver Unklarheit ist keine planlose Schwammigkeit gemeint. Es geht um gezielte strategische Unbestimmtheit – in Aussagen, Formulierungen oder zeitlicher Einordnung. Sie erlaubt es, Optionen offenzuhalten, Erwartungen zu steuern oder Gesprächsdynamiken gezielt zu verschieben.

Ein klassisches Beispiel:

Frage: „Was genau meinen Sie mit diesem Angebot?“

Antwort: „Das hängt vom finalen Setup ab – im Moment ist es wichtiger, gemeinsam weiterzudenken, als sich festzulegen.“

So entsteht Bewegung statt Blockade. Offenheit statt Eskalation.

Warum funktioniert diese Taktik?

1. Mehr Bewegungsfreiheit

Wer sich zu früh festlegt, hat später weniger Spielraum. Unklarheit schafft taktische Reserven – gerade in längeren Verhandlungen oder in Multi-Stakeholder-Settings.

2. Interpretationsspielraum für das Gegenüber

Vage Aussagen werden oft mit eigenen Wünschen gefüllt. Wer seinem Gegenüber Raum für Projektionen lässt, erhält oft mehr Engagement – ohne etwas versprochen zu haben.

3. Verhandlungsmasse schaffen

Unklare Punkte können später als Zugeständnisse verhandelt oder „gegen“ andere Forderungen getauscht werden.

4. Druckumkehr durch Informationsasymmetrie

Wer auf Klarheit drängt, zeigt Interesse – und damit auch Verwundbarkeit. Wer hingegen bewusst unklar bleibt, zwingt das Gegenüber, aktiver zu werden. Die Rollen verschieben sich.

Psychologie der Unklarheit: Warum das menschlich funktioniert

Unklarheit ist nicht nur ein taktisches Stilmittel – sie wirkt tief auf der psychologischen Ebene.

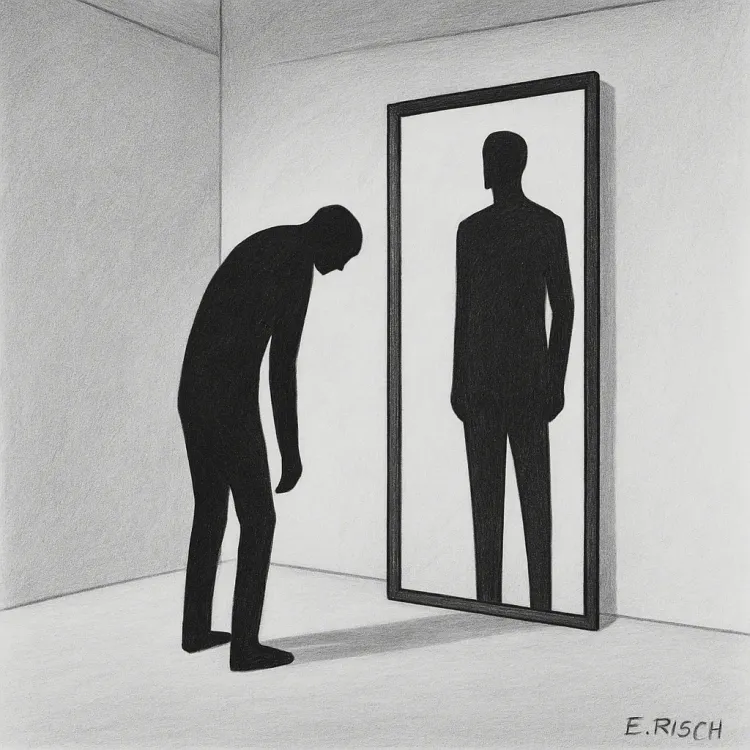

Menschen hassen Leere – und füllen sie selbst

Unser Gehirn ist nicht für Unklarheit gemacht. Es liebt Muster, Kausalitäten und Klarheit. Wenn diese fehlen, bauen wir sie selbst – oft aus Hoffnung, Angst oder Eigeninteresse. Genau das passiert in Verhandlungen: Eine vage Aussage führt zu eigenen Interpretationen. Und wer interpretiert, bindet sich emotional stärker.

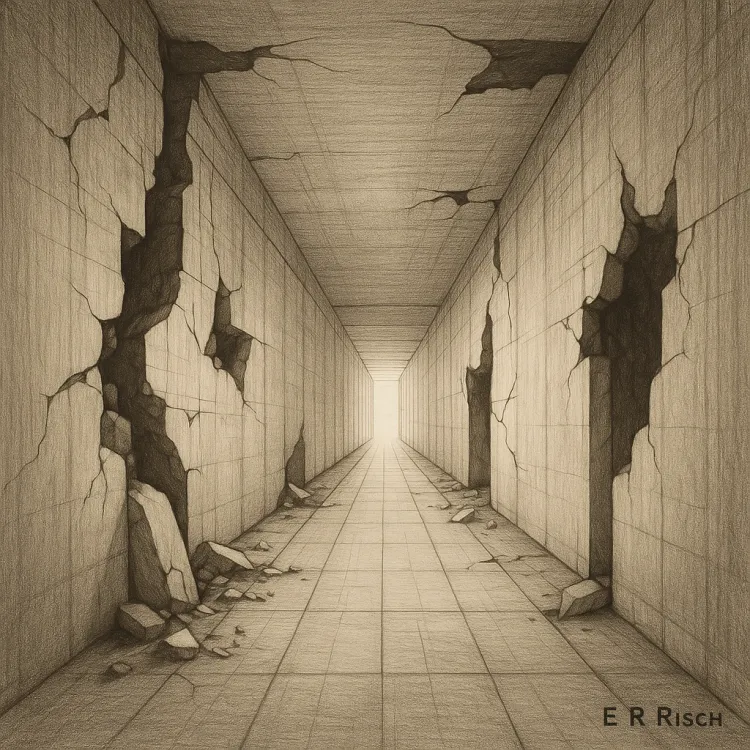

Mehrdeutigkeit erzeugt inneren Druck

Je unsicherer die Situation, desto höher der kognitive Stress. Viele Menschen versuchen, diese Spannung schnell aufzulösen – durch Fragen, Angebote oder Entgegenkommen. Wer die Unklarheit aushalten kann, verfügt über einen natürlichen Vorteil.

Projektionen schaffen Nähe

Unbestimmte Aussagen werden nicht nur interpretiert, sondern oft positiv aufgeladen. Man hört das, was man hören will. Das schafft eine trügerische Harmonie – die sich taktisch nutzen lässt, ohne zu lügen.

Wer bewusst unklar spricht, lässt das Gegenüber mit seinen eigenen Wünschen verhandeln.

Ein Praxisbeispiel

In einer Beteiligungsverhandlung fragte das Käuferteam früh:

„Welche Rolle sollen die Altgesellschafter künftig konkret übernehmen?“

Unsere Antwort:

„Das hängt stark vom strategischen Setup ab – entscheidend ist, dass wir ein gemeinsames Zielbild entwickeln.“

Was wir nicht sagten: dass wir längst eine klare Vorstellung hatten.

Was stattdessen geschah: Der Käufer war wochenlang mit dem „Wie“ beschäftigt – statt mit dem „Ob“.

Das Machtverhältnis verschob sich spürbar.

Eine Toolbox für konstruktive Unklarheit

Teil 1: Wenn du selbst Unklarheit einsetzen willst

📌 Wenn du Flexibilität bewahren willst

- „Das hängt stark vom finalen Konstrukt ab – da bleiben wir offen.“

- „Ich würde das ungern isoliert betrachten – das Thema ist verknüpft mit mehreren Punkten.“

- „Es ist noch zu früh, das festzuzurren – lassen Sie uns zunächst das Grundverständnis schärfen.“

📌 Wenn du dein Gegenüber zur Konkretisierung bringen willst

- „Wie würden Sie das konkret ausgestalten – damit ich besser verstehe, in welche Richtung Sie denken?“

- „Ich finde es spannend, dass Sie das ansprechen – wie würden Sie das definieren?“

- „Für Sie wäre was konkret wichtig in dem Zusammenhang?“

📌 Wenn du aktiv Nebel erzeugen willst (vorsichtig einsetzen!)

- „Wir sehen da mehrere Varianten – und lassen bewusst alle Optionen nebeneinander stehen.“

- „Das ist genau der Punkt, den wir später gemeinsam konkretisieren sollten.“

- „Ich würde das vorerst noch als offene Kategorie verstehen – mit Blick auf die nächsten Schritte.“

📌 Wenn du Rückfragen deeskalieren willst

- „Verstehe ich – und trotzdem ist es zu diesem Zeitpunkt aus unserer Sicht noch nicht zielführend, das festzulegen.“

- „Gute Frage – aber lassen Sie uns da in der Struktur bleiben, die wir gemeinsam aufbauen.“

Wichtig: Wer bewusst unklar bleibt, muss jederzeit bereit sein, Klarheit herzustellen, wenn sie gefordert wird – z. B. in rechtlich relevanten Punkten oder bei Compliance-Themen.

Teil 2: Wenn du Klarheit willst – und dein Gegenüber bleibt vage

1. Spiegeln statt konfrontieren

„Ich höre da bewusst Offenheit raus – worauf genau möchten Sie sich denn zum jetzigen Zeitpunkt nicht festlegen?“

🎯 Wirkung: Zeigt Verständnis, enttarnt aber die Strategie.

2. Konkretisierung durch Hypothesen

„Wenn ich Sie richtig verstehe, könnten Sie sich also vorstellen, dass…?“

„Oder geht es eher in Richtung XY?“

🎯 Wirkung: Du gibst die Deutung vor – und zwingst das Gegenüber zu Klarstellungen.

3. Klare Entscheidung einfordern (mit Eskalationsstufe)

„Für den weiteren Verlauf wäre es wichtig, dass wir an dieser Stelle Klarheit bekommen – sonst bleibt der Folgeprozess vage.“

🎯 Wirkung: höflich, aber bestimmt. Optional mit Konsequenz andeuten.

4. Vorschlag zur Struktur geben

„Lassen Sie uns das Thema doch so gliedern: A, B, C – und dann konkretisieren wir gemeinsam Punkt B.“

🎯 Wirkung: Übernimmst die Führung – ohne frontal anzugreifen.

5. Framing durch Verhandlungsprinzipien

„Aus unserer Sicht wäre Transparenz hier wichtig, um eine faire Entscheidungsbasis für beide Seiten zu schaffen.“

🎯 Wirkung: Legitimiert die Klarheitsforderung durch übergeordnete Werte (Fairness, Professionalität, Vertrauen).

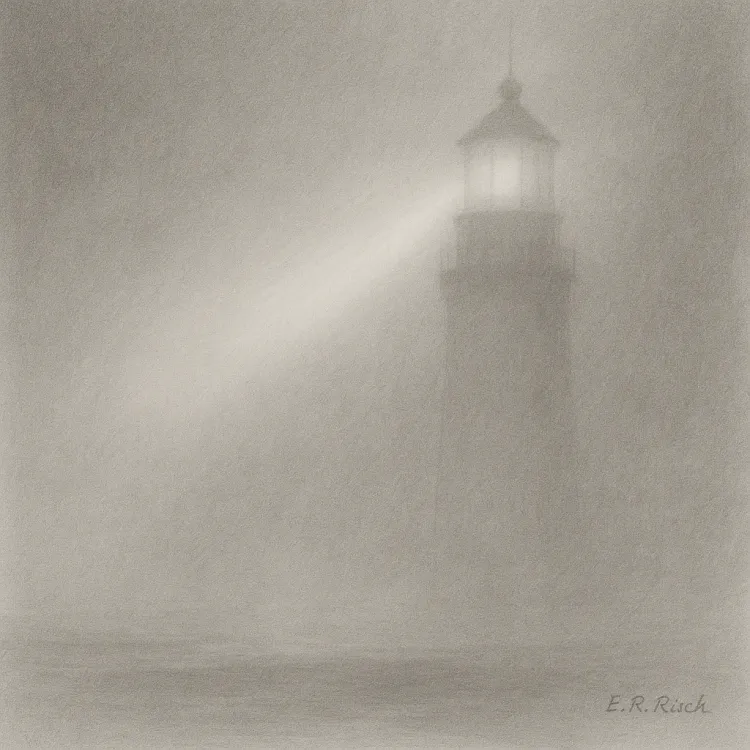

Bonus-Tipp: Der stille Spiegel

Wenn dein Gegenüber unklar bleibt – sag nichts. Halte bewusst inne. Oft füllt sich der entstehende Raum mit… Klarheit.

Denn auch Schweigen erzeugt Druck – nur subtiler.

Wann ist Unklarheit sinnvoll – und wann nicht?

| Geeignet, wenn … | Nicht geeignet, wenn … |

|---|---|

| … Zeit auf Ihrer Seite ist | … schnelle Entscheidungen gefordert sind |

| … Sie die Gesprächsführung behalten wollen | … regulatorische oder rechtliche Klarheit nötig ist |

| … Vertrauen durch Offenheit nicht gefährdet ist | … das Gegenüber auf Transparenz angewiesen ist |

| … es um Optionen geht, nicht um Ergebnisse | … das Ergebnis bereits rechtlich bindend sein soll |

Fazit: Keine Ausflucht – sondern ein Instrument

Konstruktive Unklarheit ist kein Ausweichen, sondern gezielte Steuerung.

Sie funktioniert nur, wenn sie bewusst eingesetzt wird – und wenn man jederzeit entscheiden kann, wann der Nebel sich lichten soll.

Nicht jeder mag dieses Spiel. Aber wer es beherrscht, führt oft das Gespräch – ohne laut zu werden.