Warum Nachverhandeln Schwäche zeigt - und Haltung das Gegenteil ist.

Es beginnt oft ganz harmlos.

Das Projekt ist abgeschlossen. Die Arbeit getan.

Das Feedback: durchweg positiv.

Doch kurz vor Schluss kommt sie dann – die E-Mail, der Anruf, das Gespräch.

Man wolle „nochmal über den Preis sprechen“.

Oder über den Umfang.

Oder gleich über beides.

„Ich hoffe, das sehen Sie genauso.“

Ich sehe das anders.

Denn wer am Ende nachverhandelt, verhandelt nicht neu.

Er untergräbt das, was vorher galt – und sendet ein deutliches Signal.

Nicht über das Projekt. Sondern über sich selbst.

Wenn alles gesagt war – und dann plötzlich doch nicht

In der Praxis sehen wir dieses Muster oft in den sensiblen Branchen:

Sanierung, M&A, Restrukturierung.

Hoher Druck, wenig Zeit – also schnelle Entscheidungen.

Man braucht jemanden, der hilft. Jetzt.

Ein erfahrener Berater wird mandatiert.

Vertraglich geregelt, sachlich besprochen.

Und dann?

- Die Beratung läuft gut.

- Das Projekt wird professionell umgesetzt.

- Die Ergebnisse stimmen.

- Der Mandant ist zufrieden.

Aber kurz vor Schluss kommt sie dann:

Die unausgesprochene Erwartung, dass man ja vielleicht nochmal „nachjustieren“ könne.

Schließlich sei man doch langfristig an Zusammenarbeit interessiert.

Oder es gäbe intern „nochmal Rückfragen“ zur Rechnung.

Oder das Budget sei jetzt doch „enger als gedacht“.

Was bleibt, ist das Gefühl, dass die erbrachte Leistung nachträglich relativiert werden soll.

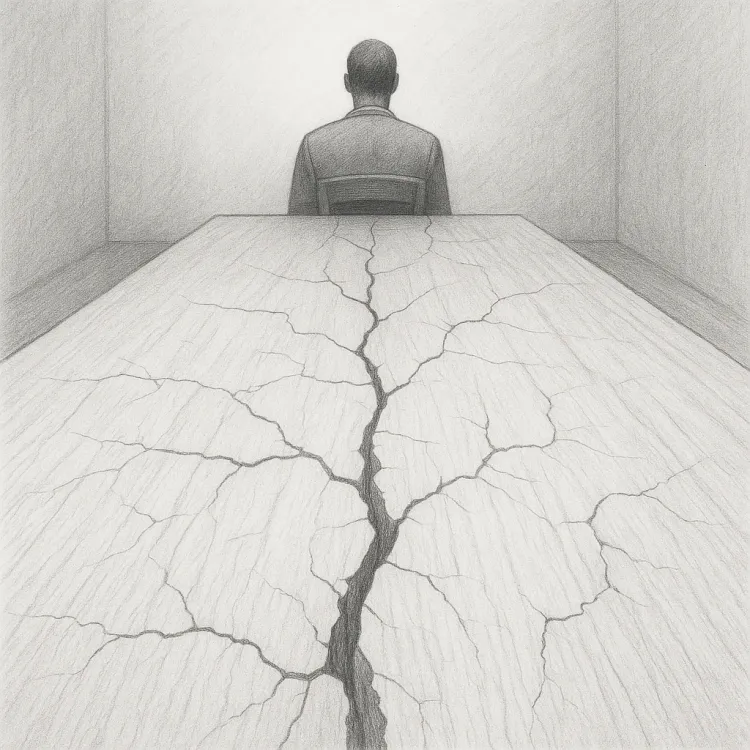

Warum wird eigentlich nachverhandelt?

Die Wahrheit ist unbequem, aber eindeutig:

Viele Nachverhandlungen sind nicht sachlich motiviert.

Sie sind strategisch kalkuliert.

Es geht darum, beim letzten Schritt noch etwas „herauszuholen“.

Psychologisch verständlich:

Die Leistung ist erbracht, der Spielraum des Beraters gering.

Wer jetzt nachverhandelt, nutzt eine asymmetrische Situation aus.

Typisch sind folgende Sätze:

- „Das ist alles sehr gut gelaufen – aber können wir über das Honorar nochmal sprechen?“

- „Wenn wir künftig weiter zusammenarbeiten, wäre uns ein anderer Rahmen lieber.“

- „Sie wissen ja, wie schwierig das gerade bei uns ist…“

Diese Sätze sind kein echtes Interesse an einem fairen Ausgleich.

Sie sind ein Versuch, das Gleichgewicht zu verschieben – nachträglich, einseitig, taktisch.

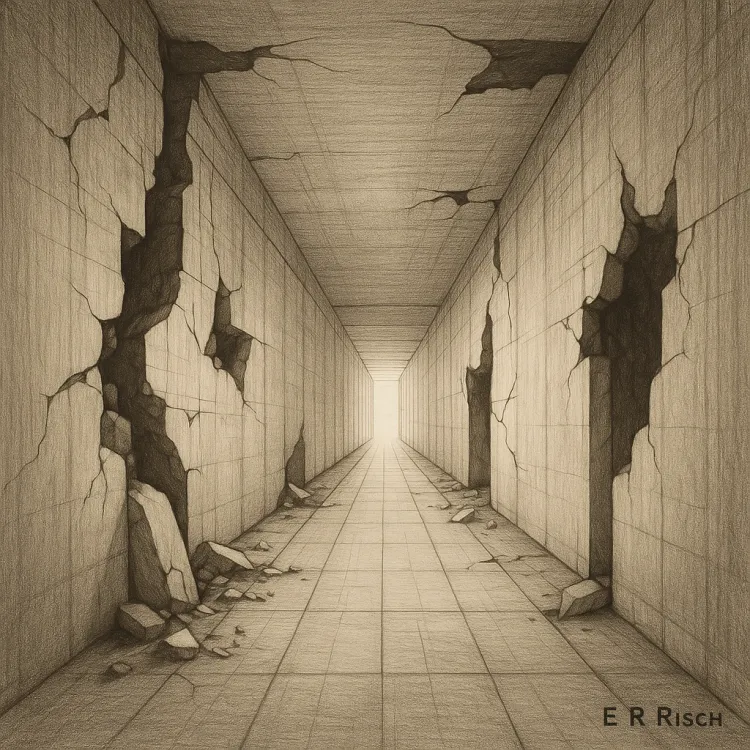

Das ist keine Verhandlung mehr – das ist ein Vertrauensbruch

Nachverhandeln wirkt auf den ersten Blick rational.

Aber in Wahrheit ist es ein Angriff auf das, was vorher galt:

- Die Vereinbarung.

- Die Wertschätzung.

- Die Partnerschaft.

Man hat sich geeinigt.

Der Vertrag wurde unterschrieben.

Die Leistung wurde erbracht.

Jetzt zu sagen, das alles müsse nochmal neu bewertet werden, heißt:

„Ich stehe nicht zu dem, was ich vereinbart habe.“

Das mag man sich nicht eingestehen.

Aber genau das passiert – oft subtil, aber wirksam.

Und: Es beschädigt mehr als nur die Beziehung.

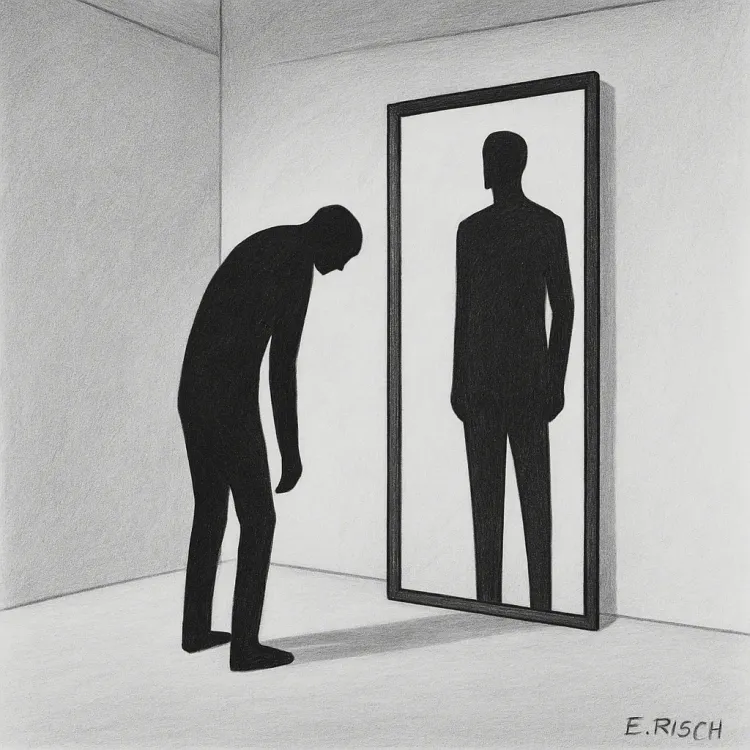

Was macht das mit der Haltung des Gegenübers?

Wer als Berater nach getaner Arbeit zum Verhandlungspartner gemacht wird, verliert nicht nur Zeit.

Er wird degradiert zum Bittsteller.

Statt für seine Leistung anerkannt zu werden, muss er sich nun rechtfertigen.

Erklären, warum sein Honorar angemessen ist.

Und das nach einem Projekt, das erfolgreich abgeschlossen wurde.

Was soll man da noch sagen?

„Es tut mir leid, dass ich geliefert habe?“

Es ist diese Verdrehung der Rollen, die so perfide ist.

Nicht der Berater hat etwas falsch gemacht.

Sondern der Mandant stellt sich am Ende besser, als er sich zu Beginn verpflichtet hat.

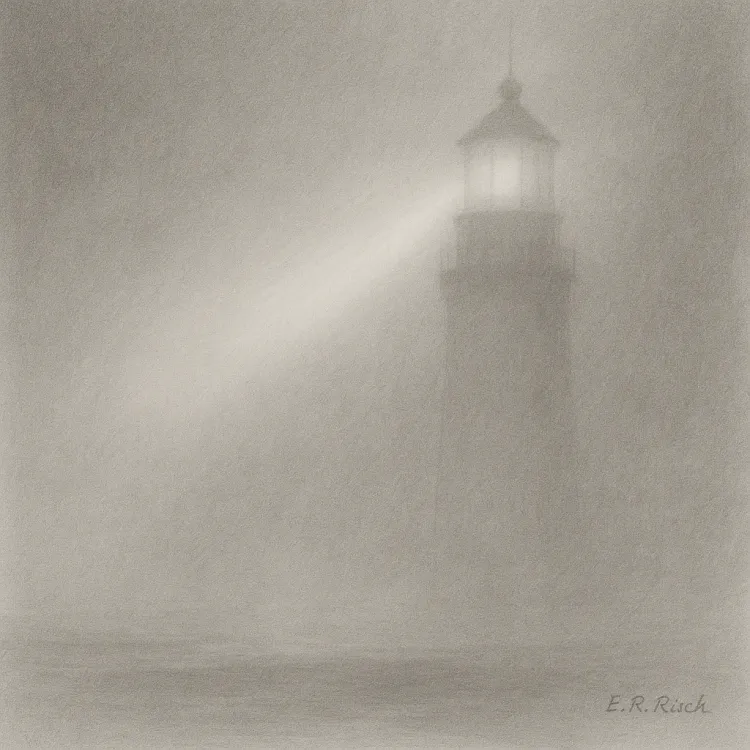

Haltung zeigt sich, wenn niemand hinsieht

Die größte Stärke eines Partners – ob Mandant oder Berater – zeigt sich nicht in der Verhandlung.

Sondern danach.

Wenn man geliefert hat.

Wenn alles gesagt ist.

Wenn man zahlen müsste – ohne, dass es jemand kontrolliert.

Dann zeigt sich Haltung.

Der ehrbare Mandant zahlt vollständig.

Er versucht nicht, sich einen Vorteil zu verschaffen.

Er braucht keine Rabatte, um sich gut zu fühlen.

Er weiß, was die Arbeit wert ist – und steht dazu.

So entsteht Vertrauen.

So entstehen dauerhafte Partnerschaften.

Nicht durch geschickte Taktik – sondern durch Verlässlichkeit, Respekt und Haltung.

Mein Fazit

Wer nachverhandelt, zeigt keine Stärke.

Sondern Unsicherheit.

Oder mangelnde Wertschätzung.

Oder beides.

Ein guter Verhandler stellt Dinge infrage, bevor sie vereinbart werden.

Ein Mandant mit Haltung steht zu dem, was er unterschreibt.

Deshalb ist Nachverhandeln kein Zeichen von Professionalität –

sondern das Gegenteil.

Es ist das Eingeständnis, dass man das Spiel nicht verstanden hat.

Dieser Beitrag wurde im Juli 2025 inhaltlich überarbeitet und erweitert. Die ursprüngliche Fassung stammt aus dem Frühjahr 2025. Anlass der Überarbeitung war eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema.