Emotionale Erpressung in Dealprozessen: Wie man manipulativem Verhalten professionell begegnet

Verhandlungen sollen rational sein. Aber sie sind es selten.

Ob in M&A-Transaktionen, Finanzierungsrunden oder Distressed Sales: Die Gespräche laufen zwischen erfahrenen Profis – und doch spielt immer wieder etwas mit, das sich kaum in Excel abbilden lässt.

Emotionale Erpressung ist ein Phänomen, das auch in professionellen Transaktionen auftritt. Subtil, oft schwer greifbar – aber mit potenziell gravierenden Folgen für Qualität, Struktur und Nachhaltigkeit eines Deals.

In diesem Beitrag zeigen wir, wie emotionale Erpressung auch ohne persönliche Beziehung funktioniert – und wie man ihr im professionellen Kontext souverän begegnet.

Was ist emotionale Erpressung im Businesskontext?

Im privaten Umfeld ist der Begriff klar besetzt: Schuld, Angst, moralischer Druck.

Im Businessumfeld äußert sich emotionale Erpressung eher unterschwellig – etwa in Form von:

- impliziten Drohungen

- zeitkritischen Eskalationen

- Verantwortungsverschiebung

- moralischer Schuldzuweisung

- emotionaler Überhöhung der Situation

Dabei geht es nicht (nur) um Argumente. Sondern darum, das Gegenüber unter emotionalen Druck zu setzen – um Entscheidungen zu beeinflussen, für die es rational womöglich keine ausreichende Grundlage gibt.

Typische Spielarten – auch unter Profis

Auch wenn keine persönliche Beziehung besteht: Emotionale Erpressung funktioniert. Hier fünf klassische Muster aus der Praxis:

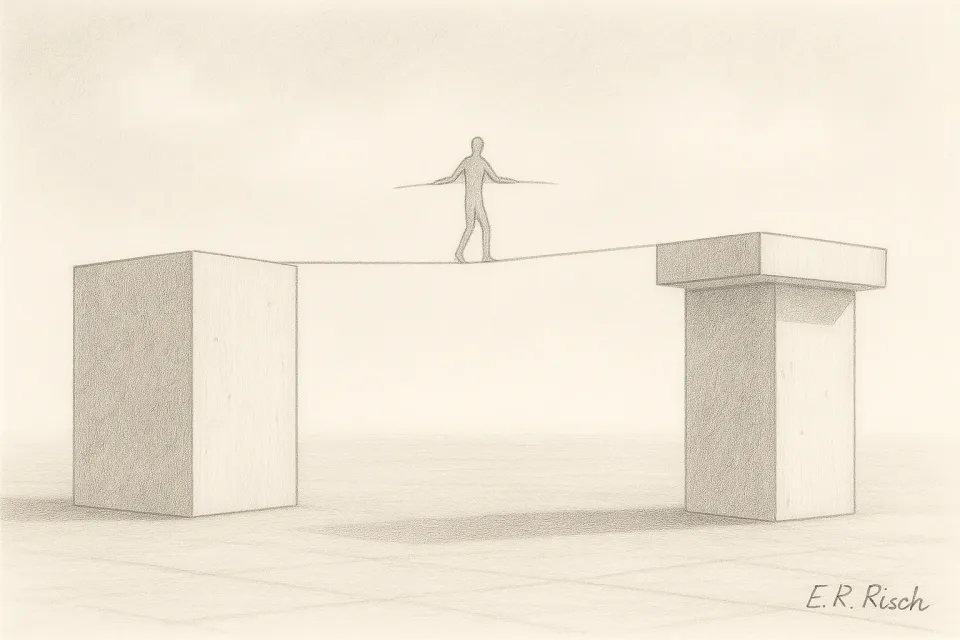

1. Die künstliche Dringlichkeit

„Das Investment Committee tagt morgen – wir brauchen heute eine Einigung.“

Ein beliebter Klassiker: Zeitdruck als Manipulationsinstrument. Wer jetzt nicht entscheidet, ist verantwortlich für das Scheitern.

2. Moralische Umkehr

„Wir haben uns in allem bewegt – jetzt seid ihr dran. Sonst ist das nicht mehr fair.“

Der implizite Vorwurf: Wer jetzt nicht einlenkt, verhält sich unethisch. Rationalität wird ersetzt durch moralischen Druck.

3. Verantwortungsverschiebung

„Ich persönlich sehe das auch kritisch – aber mein CFO will das so. Ich kann da nichts machen.“

Emotionaler Druck durch Entpersonalisierung: Die Verantwortung wird an Dritte delegiert – und der Druck gleichzeitig erhöht.

4. Die Implosionsdrohung

„Wenn das heute nicht klappt, ist das Thema durch – wir schwenken auf ein anderes Target um.“

Oberflächlich sachlich – faktisch aber ein Ultimatum. Die Konsequenzen sollen Angst auslösen und Entscheidungsprozesse beschleunigen.

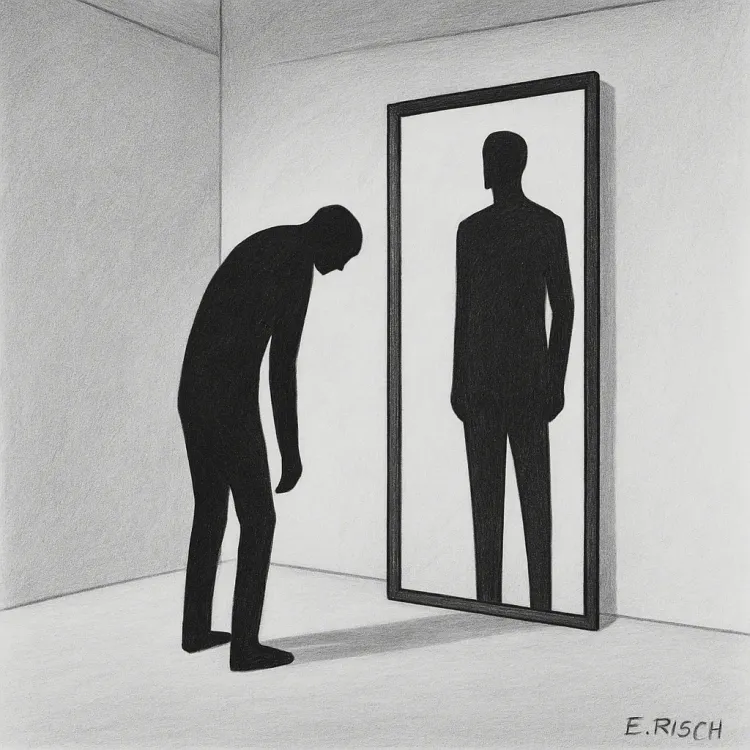

5. Die moralische Spiegelung

„Wir sind ehrlich in diesen Prozess gegangen – dass das jetzt so gespielt wird, überrascht uns.“

Das Stilmittel: Emotionaler Vertrauensbruch, verbunden mit verdeckter Schuldumkehr.

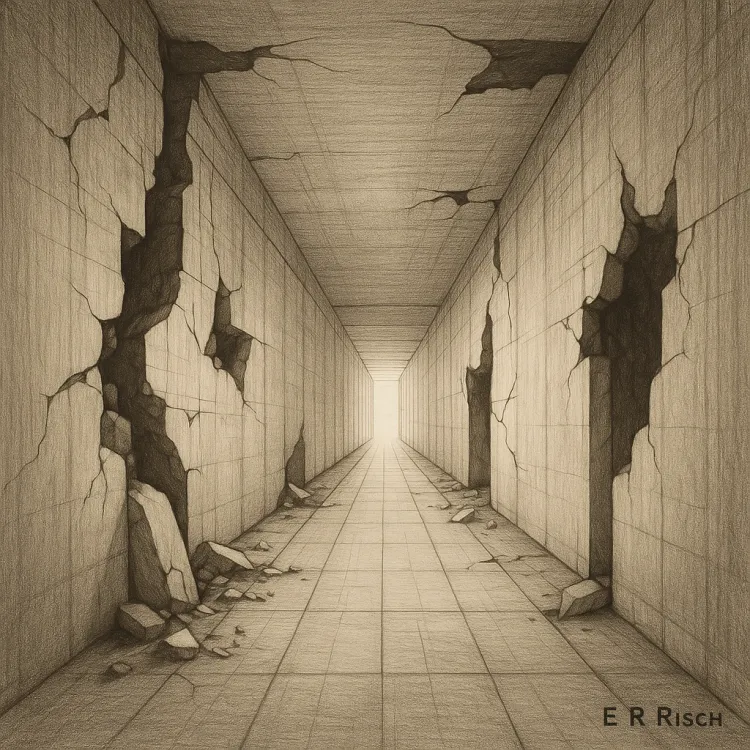

Warum ist das gefährlich?

Weil es die Balance verschiebt: von einem faktenbasierten Aushandlungsprozess hin zu einem emotional aufgeladenen Spielraum, der schwer kontrollierbar ist.

Die typischen Folgen:

- Vertragszugeständnisse unter Druck

- Fehlende interne Rückkopplung vor Entscheidungen

- Verlust der professionellen Verhandlungsebene

- Spannungen im eigenen Deal-Team (z. B. zwischen Legal und Commercial)

Kurz: Wer auf emotionale Erpressung reagiert, verliert das Steuer – oft ohne es zu merken.

Warum funktioniert das trotzdem – auch bei Profis?

Weil auch Profis Menschen sind. Und weil der Kontext es erlaubt:

- Asymmetrien (z. B. Großkonzern vs. Startup, Fonds vs. Einzelgesellschafter)

- Verhandlungsdruck (z. B. Funding-Fristen, insolvenzrechtlicher Zeitrahmen)

- politische Implikationen (z. B. Konzerninternes Prestige, Karrierefaktoren)

- mangelnde Backup-Szenarien (z. B. „No-Deal“-Risiken, Alternativlosigkeit)

Solche Faktoren machen Verhandler anfällig für subtile emotionale Hebel – ganz unabhängig von persönlicher Beziehung.

Wie begegnet man emotionaler Erpressung professionell?

Hier sieben Strategien, die sich in der Praxis bewährt haben:

1. Bewusstsein schaffen – im eigenen Team

Das Erkennen emotionaler Manipulation ist der erste Schritt. Viele Teams fokussieren auf wirtschaftliche, rechtliche, technische Fragen – und übersehen die psychologischen Dynamiken.

🔹 Tipp: Baue in interne Deal-Reviews gezielt eine „Manipulations-Checkfrage“ ein: „Was spricht emotional gegen unser Vorgehen – und wie wird das vermutlich genutzt?“

2. Klarheit über die eigenen Prinzipien

Wer seine eigenen Spielregeln kennt, ist schwerer manipulierbar.

🧭 „Wir verhandeln nicht unter Ultimatum. Und wir treffen keine Entscheidungen ohne vollständige Unterlagen.“

Solche Leitlinien – am besten schriftlich im Deal-Team abgestimmt – helfen enorm.

3. Emotionale Sprache als Signal verstehen

Wenn sachliche Argumente plötzlich durch emotionale Narrative ersetzt werden (z. B. „Vertrauen“, „Anstand“, „letzte Chance“) – aufmerken.

🧩 Frage dich: Womit wird hier eigentlich argumentiert – und warum?

4. Timing schützen

Verzichte bewusst auf Schnellentscheidungen in emotional geladenen Momenten.

🗣 „Wir schätzen Ihre Offenheit – aber wir brauchen eine Nacht zur internen Abstimmung.“

Solche Sätze entschärfen die Dynamik – ohne die Tür zu schließen.

5. Professionelle Sprache bewahren

Lass dich nicht auf emotionalisierte Rhetorik ein. Bleib auf Sachebene – ruhig, aber bestimmt:

🗣 „Wir verstehen Ihre Position. Gleichzeitig müssen wir unsere Bewertungsgrundlage wahren. Lassen Sie uns einen pragmatischen Vorschlag prüfen.“

6. Interne Aufteilung der Rollen

In heiklen Situationen hilft es, Rollen bewusst zu splitten:

- Verhandlungsführer: verbindlich, ruhig

- Bad Cop / Legal: formell, distanziert

- Coach im Hintergrund: erkennt emotionale Muster

Das schafft Pufferzonen – und schützt vor spontanen Reaktionen.

7. Grenzen ziehen – notfalls mit Konsequenz

Wenn emotionale Erpressung zum dominierenden Stil wird, darf man auch klar werden:

🗣 „Wir nehmen emotionalen Druck in diesem Prozess wahr. Wenn das die neue Verhandlungsbasis sein soll, müssen wir den Prozess überdenken.“

Klarheit ist hier keine Eskalation – sondern ein Führungsinstrument.

Fallbeispiel (konstruiert, anonymisiert)

Ein europäischer PE-Fonds steht vor dem Erwerb eines deutschen Medtech-Unternehmens. Die Due Diligence ist durch, der SPA steht kurz vor Abschluss.

Am Vorabend des Signing meldet sich der CFO der Verkäuferseite – telefonisch, mit folgender Botschaft:

„Wir brauchen eine Garantie, dass unsere Holding in einem späteren Exit strukturell mitverdient – das erwarten unsere Gesellschafter. Ich weiß, das kam bisher nicht zur Sprache. Aber ohne dieses Zugeständnis könnte das Board abspringen.“

Der Fonds-Principal bleibt ruhig, bedankt sich für das offene Feedback – und besteht auf eine schriftliche Nachreichung, inklusive Begründung.

Das Team analysiert die Forderung, lehnt sie formell ab – bietet aber eine alternative Struktur zur Incentivierung der Management-Holding nach Closing, unter klaren KPI-Voraussetzungen.

Ergebnis: Der Deal kommt zustande – aber nicht unter Erpressung, sondern unter klarem Erwartungsmanagement.

Haltung statt Härte

Emotionaler Druck wird nicht durch Gegenangriff neutralisiert – sondern durch professionelle Souveränität. Wer Haltung zeigt, verliert keine Verhandlungsmasse – sondern gewinnt Respekt.

Und: Wer das eigene Team früh für diese Dynamiken sensibilisiert, trifft bessere Entscheidungen – gerade unter Druck.

Fazit: In professionellen Deals zählt auch emotionale Intelligenz

Die besten Verhandlungsführer wissen: Es geht nicht nur um Zahlen, Bewertungen, Risiken. Sondern auch um Wahrnehmung, Verantwortung und psychologische Spielräume.

Emotionale Erpressung in professionellen Kontexten ist real – aber überwindbar.

Mit klarer Kommunikation. Mit bewusstem Timing. Und mit der Fähigkeit, zwischen echter Eskalation und inszeniertem Druck zu unterscheiden.