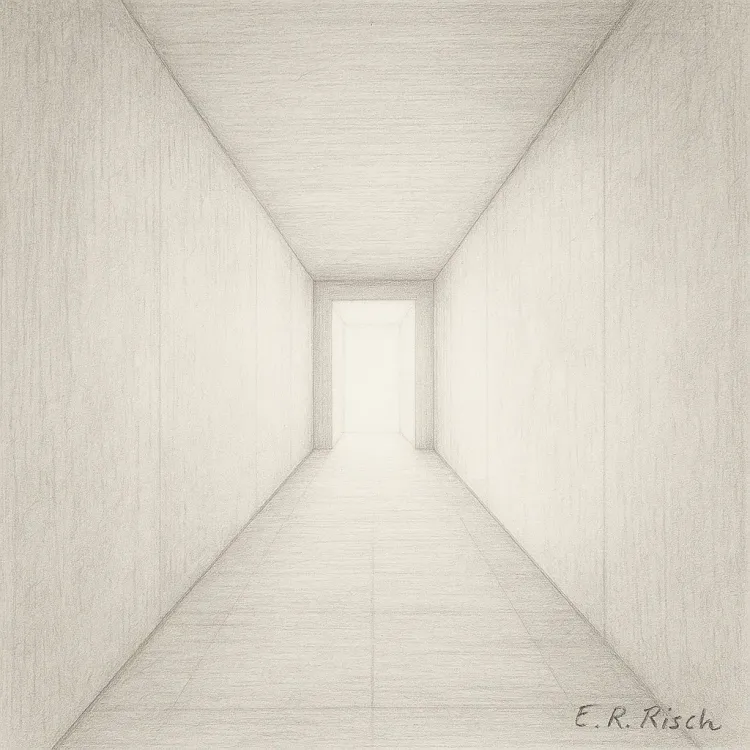

Führung in der Krise: Wie ein CRO Vertrauen und Tempo verbindet

Wenn die Liquidität versiegt, entscheiden nicht mehr Strategiepapiere oder Wachstumspläne über den Fortbestand eines Unternehmens. In diesem Moment zählt, ob es gelingt, Vertrauen bei den Stakeholdern zu sichern – und gleichzeitig schnell genug Maßnahmen einzuleiten, um den Handlungsspielraum nicht zu verlieren.

Hier kommt der Chief Restructuring Officer (CRO) ins Spiel. Er ersetzt den Geschäftsführer nicht, sondern unterstützt ihn. Während die Geschäftsführung sich auf die operative Leitung des Unternehmens konzentrieren muss – Produktion, Vertrieb, tägliche Abläufe –, übernimmt der CRO die Krisensteuerung: Kommunikation mit Banken, Gläubigern und Gericht, Sicherung der Liquidität, Aufbau von Vertrauen. Der CRO ist damit kein Konkurrent, sondern ein Verstärker. Seine Rolle geht weit über das Controlling hinaus: Er ist Krisenführer auf Zeit.

Vertrauen ist das Fundament jeder Sanierung

Banken, Gesellschafter und Mitarbeiter reagieren in der Krise reflexartig mit Misstrauen. Dieses Klima zu drehen, ist die erste Aufgabe eines CRO. Er muss zeigen, dass er weder beschönigt noch verzögert, sondern konsequent auf Transparenz setzt. In vielen Fällen entscheidet bereits der erste Auftritt, ob ein Stakeholder bereit ist, Zugeständnisse zu machen oder zusätzliche Mittel freizugeben.

Rechtlich ist diese Haltung verankert. § 43 GmbHG verpflichtet Geschäftsführer zu ordnungsgemäßem Handeln, was auch die vollständige und rechtzeitige Information der Gesellschafter umfasst. Wer hier versagt, setzt sich Haftungsrisiken aus. Auch das StaRUG geht in diese Richtung: Es verpflichtet Unternehmen zur Krisenfrüherkennung und verlangt damit indirekt Offenheit gegenüber zentralen Anspruchsgruppen.

Ein Praxisbeispiel liefert ein mittelständischer Zulieferer, der 2023 in Schieflage geriet. Die Banken signalisierten zunächst Rückzug. Erst nachdem der eingesetzte CRO alle negativen Zahlen offenlegte und ein wöchentliches Reporting versprach, änderte sich die Haltung. Das Vertrauen entstand nicht durch optimistische Szenarien, sondern durch berechenbares Verhalten.

Überlebensfaktor Tempo

Neben Vertrauen braucht es Geschwindigkeit. In der Krise laufen Uhr und Kasse gleichzeitig. Jede Woche Stillstand verringert den Handlungsspielraum, in Extremfällen droht sogar Strafbarkeit. § 15a InsO schreibt eine Insolvenzantragspflicht innerhalb von drei Wochen ab Eintritt der Zahlungsunfähigkeit vor. Wer diese Frist reißt, riskiert nicht nur den Fortbestand des Unternehmens, sondern auch persönliche Haftung.

Die ersten hundert Tage entscheiden über den Erfolg oder das Scheitern. Erfahrene CROs beginnen sofort mit Liquiditätssicherung, indem sie Zahlungsstopps verhängen, mit Banken Stillhalteabkommen verhandeln oder Kurzarbeit einleiten. Geschwindigkeit wird so zum Signal an alle Beteiligten: Dieses Unternehmen handelt, es wartet nicht.

Ein Handelsunternehmen in Eigenverwaltung musste genau das lernen. Wochenlang blockierten interne Konflikte Entscheidungen, die Liquidität schmolz dahin. Erst als der CRO tägliche Entscheidungsrunden einführte und keine offenen Punkte länger als 48 Stunden liegen ließ, änderte sich das Bild. Die Banken verlängerten ihre Linien – weniger wegen der Finanzkennzahlen, sondern wegen des Tempos der Umsetzung.

Balance zwischen Handeln und erklären

Tempo ohne Vertrauen wirkt wie hektischer Aktionismus. Vertrauen ohne Maßnahmen verliert dagegen rasch an Wert. Die Kunst eines CRO besteht darin, beides miteinander zu verbinden. Erfolgreiche Restrukturierer arbeiten daher nach einem zweistufigen Modell: Sie schaffen in den ersten 72 Stunden sichtbare Ergebnisse – etwa durch Kostensperren oder Liquiditätspuffer – und etablieren parallel eine Kommunikationsarchitektur mit klaren Routinen.

Banken erwarten wöchentliche Berichte, Gesellschafter brauchen Entscheidungsvorlagen, Mitarbeiter verlangen Orientierung. Ein CRO, der diese Kommunikation systematisch organisiert, verhindert Missverständnisse und stärkt seine Glaubwürdigkeit. In der Praxis bedeutet das, dass Vertrauen und Tempo nicht nacheinander, sondern gleichzeitig hergestellt werden müssen.

Typische Fehlsteuerungen

Viele Sanierungen scheitern nicht an fehlenden Konzepten, sondern an Führungsfehlern. Häufige Muster sind langwierige Analysephasen, während die Liquidität weiter schwindet, oder Kommunikation, die ausschließlich auf Drohungen setzt. Beides zerstört Vertrauen und lähmt die Organisation. Auch überzogene Zeitpläne können fatal sein: Wer Ziele verspricht, die in der Realität nicht erreichbar sind, verliert seine Glaubwürdigkeit innerhalb weniger Wochen.

Ein weiteres Risiko besteht darin, den CRO isoliert agieren zu lassen. Wenn er als externer Feuerwehrmann wahrgenommen wird, fehlt die Einbettung ins Managementteam. Die Folge: Misstrauen statt Akzeptanz. Erfolgreich sind Sanierungen dann, wenn der CRO nicht nur Maßnahmen vorgibt, sondern sichtbar Teil der Führung wird.

Stakeholder im Fokus

Jede Anspruchsgruppe stellt eigene Erwartungen. Banken fordern belastbare Liquiditätspläne und unmittelbare Reaktionsfähigkeit. Gesellschafter sind oft zerrissen zwischen zusätzlichem Kapitaleinsatz und Rückzug. Mitarbeiter fürchten Arbeitsplatzverluste, was die Akzeptanz von Maßnahmen erschwert. Und die Gerichte prüfen in Eigenverwaltungsverfahren, ob das Unternehmen handlungsfähig ist.

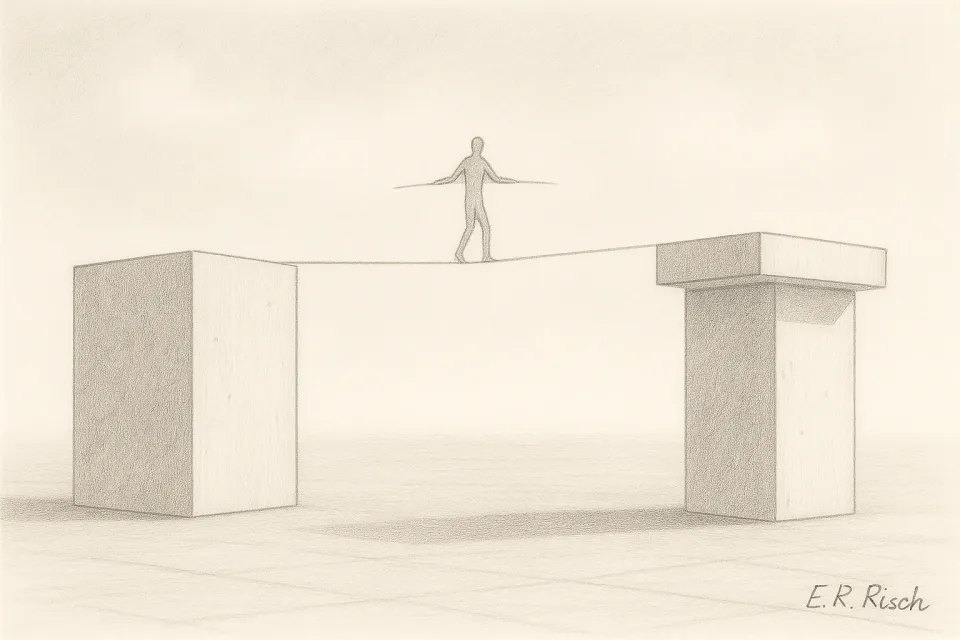

Ein CRO bewegt sich deshalb auf einem engen Grat. Er muss den unterschiedlichen Erwartungen gerecht werden, ohne die Geschwindigkeit zu verlieren. In der Praxis gelingt das nur, wenn er klare Prioritäten setzt und Kommunikationslinien etabliert, die alle Stakeholder gleichzeitig bedienen.

Internationale Perspektiven

Ein Blick ins Ausland zeigt unterschiedliche Ansätze. In den USA zwingt Chapter 11 Unternehmen zu schneller Handlungsfähigkeit. Finanzierungsvereinbarungen müssen innerhalb weniger Wochen stehen, Banken stellen sogenannte Debtor-in-Possession-Kredite bereit. Geschwindigkeit ist hier systemisch verankert.

Großbritannien setzt mit dem Restructuring Plan stärker auf Transparenz gegenüber den Gläubigern. Die Verfahren sind weniger auf Tempo ausgelegt, dafür detaillierter in der Informationspflicht. Deutschland liegt zwischen beiden Modellen: Fristen aus der Insolvenzantragspflicht erzeugen hohen Zeitdruck, gleichzeitig verlangen Gerichte und Gesetze maximale Offenheit. Für CROs bedeutet das: Sie müssen sowohl Geschwindigkeit als auch Transparenz liefern – ein Spagat, der die Anforderungen an ihre Führungsrolle nochmals erhöht.

Fazit

CROs sind keine reinen Sanierungscontroller. Ihre Arbeit entscheidet sich nicht nur an Zahlenkolonnen, sondern am Zusammenspiel von Vertrauen und Tempo. Wer beides beherrscht, kann Stakeholder auf Kurs halten und den Fortbestand sichern. Wer nur eine Seite bedient, verliert entweder Glaubwürdigkeit oder Zeit – und damit am Ende das Unternehmen.

Die Rolle des CRO ist damit klar umrissen: Er ist Führungskraft auf Zeit, die in Ausnahmesituationen Handlungsfähigkeit organisiert. In einem Umfeld, in dem jede Woche zählt und jedes Signal Wirkung entfaltet, ist das die eigentliche Kernkompetenz.