Gläubigerverhandlungen: Warum es nie nur um Zahlen geht

Wenn es um Gläubigerverhandlungen geht, denken viele sofort an Zahlen. Zahlungspläne, Quoten, Rangfolgen, Sicherheiten. Und ja – all das spielt eine Rolle. Aber wer glaubt, dass man solche Gespräche mit Excel gewinnt, hat das Spiel noch nie wirklich gespielt.

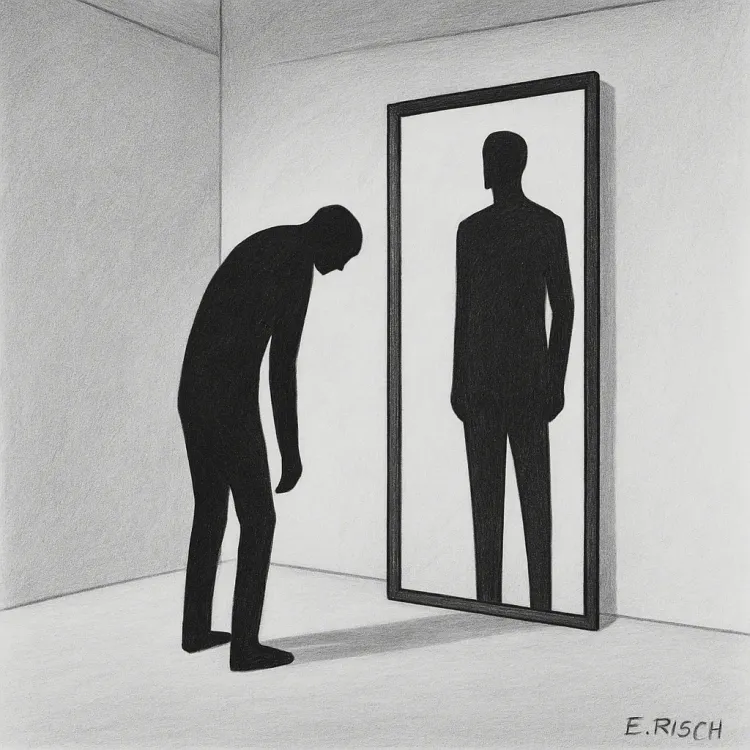

In Wahrheit geht es um etwas Tieferes: Vertrauen. Haltung. Verhandlungsintelligenz.

Und genau deshalb scheitern viele Sanierungsbemühungen nicht an der wirtschaftlichen Lage – sondern an der Art, wie kommuniziert und verhandelt wird.

1. Der Irrtum der reinen Ratio

Sanierungsberater, CFOs, Geschäftsführer – sie kommen oft bestens vorbereitet in die Gespräche. Zahlenwerk sitzt. Szenarien durchgerechnet. IDW-S6-Gutachten erstellt. Alles faktisch korrekt.

Und trotzdem herrscht Skepsis am Tisch. Oder noch schlimmer: Ablehnung.

Warum?

Weil es nie nur um objektive Fakten geht. Sondern um subjektive Wahrnehmung. Die Gläubigerseite fragt sich:

- „Traue ich diesem Management noch eine Wende zu?“

- „Ist das hier ein ehrlicher Neustart – oder nur ein taktisches Manöver?“

- „Was passiert, wenn ich zustimme und alle anderen abspringen?“

Das sind keine betriebswirtschaftlichen Fragen. Sondern psychologische. Und sie entscheiden über Zustimmung oder Ablehnung.

Professionelle Sicht:

Selbst streng nach IDW S6 sind wirtschaftliche Kennzahlen notwendig, aber nicht hinreichend. Banken und institutionelle Gläubiger prüfen zusätzlich: Ist das Sanierungsteam glaubwürdig? Ist das Narrativ konsistent mit früherem Verhalten? Gibt es belastbare Commitments anderer Stakeholder?

2. Vertrauen schlägt Sicherheit

In der Theorie gilt: Gläubiger wollen Sicherheiten. In der Praxis: Sie wollen Sicherheit – und das ist nicht dasselbe.

Es reicht nicht, harte Sicherheiten anzubieten. Wer keine glaubwürdige Geschichte erzählt, wird selbst mit Masseuntermauerung als Risiko gesehen.

Was also braucht es?

- Klarheit: über das Zielbild, die Schritte dorthin, die Rolle jedes Beteiligten.

- Echtheit: keine Worthülsen, keine PR-Texte, kein Kanzleideutsch.

- Führung: jemand, der nicht nur Zahlen kennt, sondern führt – durch die Unsicherheit hindurch.

Professionelle Sicht:

Private-Equity-Investoren unterscheiden klar zwischen „Sicherheiten“ (Assets) und „Signalwirkungen“ (z. B. Sponsor Commitment, DIP-Finanzierung, Einbindung des Betriebsrats). Strategisch agierende Investoren setzen auf Credibility Borrowing – ein neuer Investor ersetzt nicht nur Kapital, sondern auch das beschädigte Narrativ.

3. Drei unsichtbare Hebel erfolgreicher Gläubigerkommunikation

🧠 1. Kognitive Entlastung

Gläubiger (egal ob Bank, Lieferant oder Vermieter) sitzen nicht täglich in Sanierungsverhandlungen. Viele sind überfordert mit der Informationsdichte. Wer es schafft, Komplexität zu reduzieren und Zusammenhänge verständlich zu machen, gewinnt Vertrauen.

Aus der Verhandlungsforschung:

Harvard-Prinzipien empfehlen genau das: Transparenz, Framing und Perspektivenwechsel als Tools zur Konfliktreduktion.

❤️ 2. Emotionale Anschlussfähigkeit

„Wir verstehen Ihre Lage“ ist das eine. Aber echte Anschlussfähigkeit zeigt sich in der Gestaltung von Lösungen, die die andere Seite mitnimmt. Nicht nur einseitig fordert. Sondern auch gibt – sei es Perspektive, Beteiligung oder konkrete Exit-Optionen.

🧭 3. Sinnhaftigkeit

Warum sollte ich als Gläubiger jetzt auf Forderungen verzichten, stunden oder mich engagieren? Die Antwort „weil es sonst schlimmer wird“ zieht oft nicht. Es braucht ein positives Narrativ: Was entsteht durch meine Zustimmung? Was wird dadurch möglich?

Verhandlungstheorie (Deepak Malhotra):

„Give them a reason to say yes.“ Menschen stimmen nicht rational zu – sondern wenn sie sich emotional rechtfertigen können. Genau das bietet ein glaubwürdiges Zukunftsbild.

4. Haltung schlägt Taktik

Zu viele Krisengespräche folgen einem juristisch geprägten Eskalationsmuster:

Zuerst informiert man schriftlich. Dann werden Anwälte vorgeschickt. Dann wird taktiert.

Das Problem: Diese Vorgehensweise macht aus Partnern Gegner. Sie eskaliert die Lage – auch wenn sie als „vorsichtig“ gemeint war.

Stattdessen:

- Früher und ehrlicher Dialog.

- Verantwortungsübernahme – auch für Fehler.

- Klare Sprache. Keine Umwege. Keine Schleier.

Nicht weichgespült. Sondern respektvoll. Augenhöhe heißt nicht: Everybody happy. Sondern: Jeder weiß, woran er ist.

Juristische Einordnung:

Natürlich darf Offenheit nicht zur Haftungsfalle werden. Aber nach BGH-Rechtsprechung gilt: Wer transparent, konsistent und frühzeitig informiert, stärkt die Sanierungschance – und schützt sich selbst (vgl. BGH, ZIP 2007, 1031 zur Insolvenzverschleppung).

5. Ein Fall aus der Praxis (konstruiert, aber typisch)

Ein produzierendes Unternehmen aus Süddeutschland. 120 Mitarbeitende. Die Bank kündigt die Kreditlinie – nach mehrmonatigem Stillstand bei der Restrukturierung. Der CFO versucht es mit Zahlen, Tabellen, Businessplan.

Er bekommt ein Nein.

Dann steigt ein externer Krisenberater ein – und macht alles anders:

- Erstes Gespräch: nicht mit der Bank, sondern mit den Lieferanten. Er sichert sich deren Commitment.

- Zweites Gespräch: mit dem Betriebsrat. Denn ohne Rückhalt keine Umsetzung.

- Erst dann: Bank. Aber nicht mit Präsentation – sondern mit klarer Bitte um ein Gespräch auf Augenhöhe.

Die Story, die er erzählt:

„Wir haben verstanden, dass wir Vertrauen verspielt haben. Das holen wir nicht mit Plänen zurück – sondern mit Taten. Sie sehen hier erste Zusagen von Lieferanten und Mitarbeitern. Wir bauen von innen nach außen. Wenn Sie mitgehen, entsteht daraus eine echte Wende.“

Die Bank verlängert die Linie. Zeitlich begrenzt – aber sie gibt der Firma Luft.

Nicht wegen der Zahlen. Sondern wegen der Führung.

Professionelle Ergänzung:

Das Beispiel illustriert, wie strategische Kommunikationsreihenfolge (Stichwort: Stakeholder-Orchestrierung) de facto eine Due Diligence durch Dritte ersetzt. Der erste, der zustimmt, wird Referenz für alle anderen. PE-Investoren nennen das „Proof of Stakeholder“.

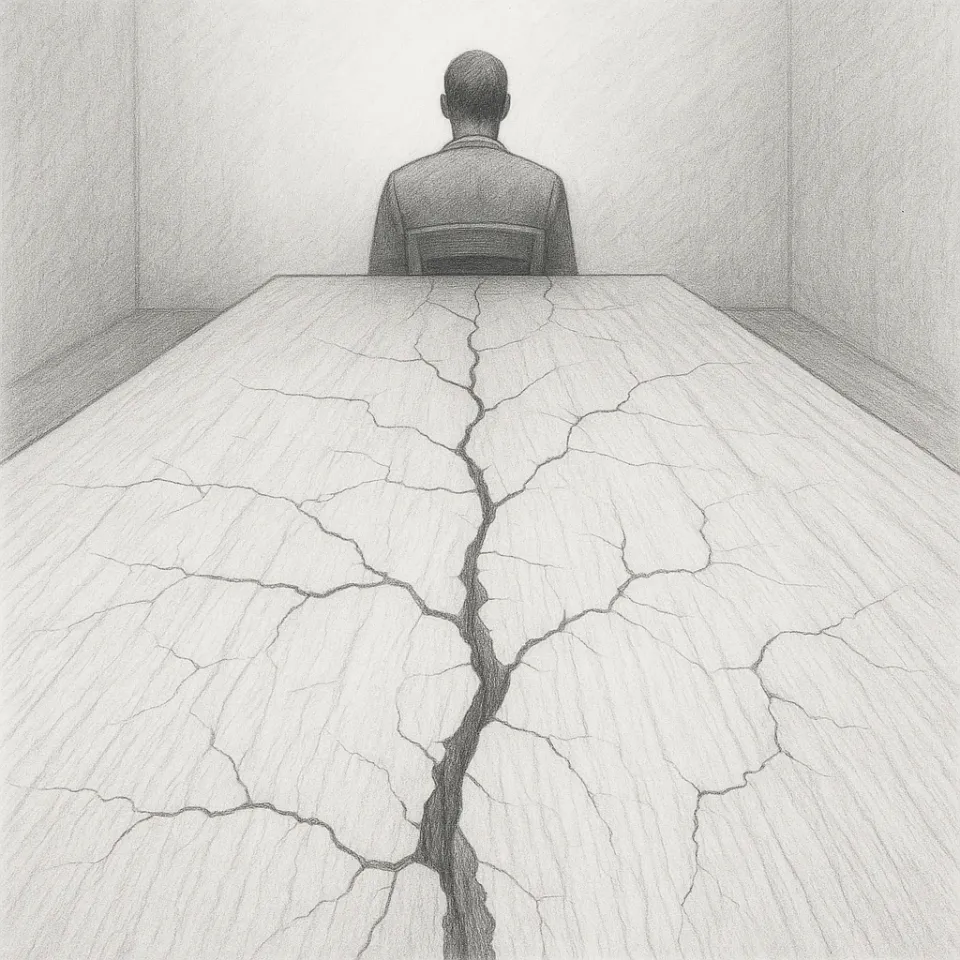

6. Warum Geschäftsführer nicht alles selbst machen sollten

In vielen Unternehmen herrscht noch die Vorstellung:

„Ich als CEO/CFO bin der Hauptansprechpartner für die Gläubiger – das ist mein Job.“

Das ist nachvollziehbar. Aber gefährlich.

Denn oft ist das Management Teil des Problems – oder wird zumindest so wahrgenommen.

Ein externer Kommunikator kann Dinge sagen, die intern nicht gehört würden. Er kann neue Glaubwürdigkeit schaffen, ohne alte Fehler zu verteidigen. Und er kann Brücken bauen, wo interne Kräfte längst verbrannt sind.

Professionelle Sicht:

Erfahrene PE-Häuser setzen gezielt auf drittvermittelnde Rollen: Chief Restructuring Officer (CRO), externe Verhandlungsführer oder Advisory Boards. Diese agieren zwischen Management, Gläubigern und Investoren – und schaffen strukturell Vertrauen.

7. Was gute Gläubigerverhandlungen ausmacht

Hier eine Checkliste aus der Praxis – bewusst jenseits von Tabellen:

✅ Vorbereitung – nicht nur in Zahlen, sondern in Szenarien, Einwänden, Emotionen.

✅ Narrativ – eine stimmige Geschichte, die erklärt, warum es jetzt anders ist.

✅ Taktung – Wer spricht wann mit wem? Wer geht voran, wer folgt?

✅ Glaubwürdige Gesichter – oft besser: Dritte, die Vertrauen vermitteln können.

✅ Transparenz über Optionen – auch über die Insolvenz. Nicht als Drohung, sondern als Realität.

✅ Empathie – nicht als Kuschelkurs, sondern als Mittel zur Anschlussfähigkeit.

Zusatz aus der Fachliteratur:

Verhandlungen in der Krise folgen dem Prinzip „Worst Case Thinking“: Die jeweils beste Alternative (BATNA) zum verhandelten Ergebnis ist entscheidend. Wer diese Alternativen früh offenlegt (z. B. Insolvenzquote bei Regelverfahren), verhandelt aus einer realistischeren Position.

Fazit

Gläubigerverhandlungen sind kein Zahlenspiel. Sie sind Beziehungskunst auf Zeit.

Je früher das verstanden wird, desto größer ist die Chance auf eine echte Wende.

Krisen sind der Moment der Wahrheit – nicht der perfekten Excel-Modelle.

Und wer in der Lage ist, aus Zahlen Geschichten zu machen, aus Unsicherheit Perspektive – der verhandelt nicht nur.

Der gestaltet.