Im Auge des Sturms: Warum der CRO sofort liefern muss

Wenn ein CRO ins Unternehmen kommt, ist die Krise bereits da. Keine Einarbeitung, kein Beobachten – ab Tag eins geht es um Liquidität, Vertrauen und Tempo. Wer nicht sofort Wirkung zeigt, verliert die Unterstützung von Banken, Gesellschaftern und Mitarbeitern.

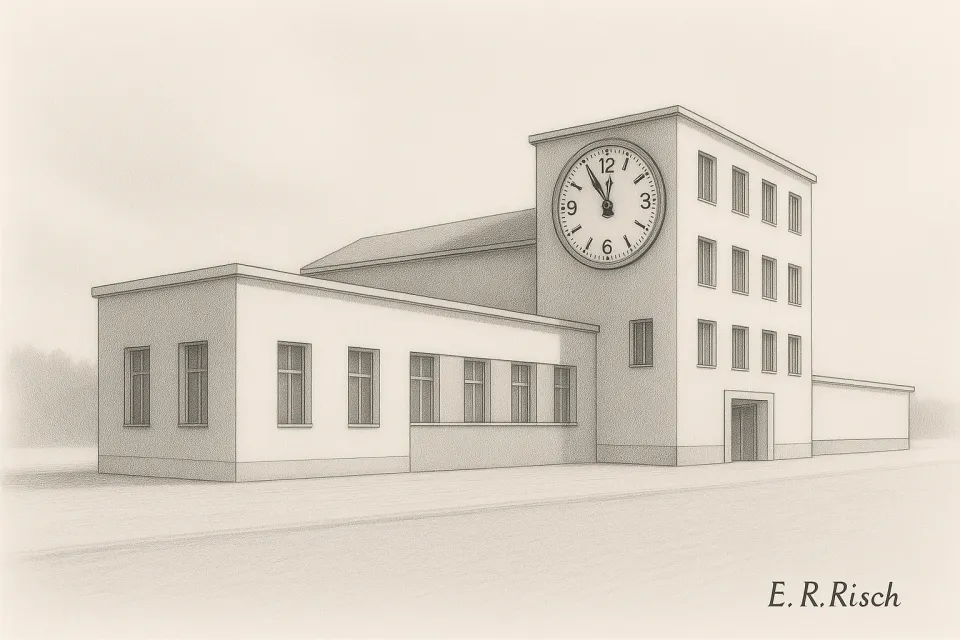

Wenn ein Chief Restructuring Officer (CRO) an Bord kommt, steht die Uhr bereits auf fünf vor zwölf. Es gibt keine Einarbeitungszeit, keine Schonfrist, keinen Übergang. Der CRO übernimmt Verantwortung in einem Moment, in dem das Unternehmen bereits im Ausnahmezustand ist: Zahlungsziele laufen aus, Banken drängen auf Antworten, die Belegschaft spürt Verunsicherung.

Das macht die Rolle einzigartig. Anders als ein CEO, der sich in einem 100-Tage-Plan in sein Amt einarbeitet, beginnt für den CRO die Uhr in dem Moment zu ticken, in dem er das Mandat annimmt. Tag eins heißt: volle Verantwortung, volle Erwartungshaltung. Seine Aufgabe ist es nicht, zuzuhören und erst später zu handeln – sondern zu handeln, während er zuhört.

Denn die Zahlen zeigen nur Symptome. In den Gesprächen mit Management, Belegschaft und Stakeholdern treten die eigentlichen Ursachen zu Tage: Machtkämpfe, Blockaden, falsche Anreizsysteme, über Jahre verdrängte Strukturprobleme. Sie erklären, warum die messbaren Krisensymptome – Liquiditätslücken, Covenant-Brüche, schrumpfende Auftragsbestände – überhaupt entstehen konnten. Der CRO muss also gleichzeitig Stabilität herstellen und verstehen, woher die Instabilität kommt.

Das Spannungsfeld ist brutal: Wenn er nur analysiert, ohne sofort Wirkung zu zeigen, verliert er das Vertrauen von Banken und Eigentümern. Handelt er dagegen ohne genaues Hinsehen, verfehlt er die eigentlichen Kernprobleme und baut nur eine Scheinstabilität auf. Die Kunst des CRO besteht darin, beides gleichzeitig zu können: Tempo und Tiefe, sichtbare Ergebnisse und echtes Verstehen.

Die Rolle des CRO: Manager mit Vollmacht – und einzigartigem Profil

Der Chief Restructuring Officer ist kein klassischer Berater. Er kommt nicht, um Empfehlungen zu geben, sondern um Entscheidungen umzusetzen. Häufig erhält er eine Generalvollmacht oder wird direkt in die Geschäftsführung berufen. Damit kann er Maßnahmen anstoßen, die andere nicht durchsetzen würden – von der Priorisierung von Zahlungen bis zur Reorganisation ganzer Geschäftsbereiche.

Doch ein CRO wächst nicht auf den Bäumen. Es gibt kein standardisiertes Berufsbild, keinen Studiengang „CRO“. Vielmehr handelt es sich um eine Spezialisierung aus Erfahrung, Zusatzausbildung und Persönlichkeit.

Die meisten CROs kommen aus zwei Richtungen:

- Praxisnah – ehemalige CFOs, CEOs oder Leiter von Sanierungseinheiten, die über Jahre gelernt haben, unter Druck Entscheidungen zu treffen.

- Beratungsnah – Experten aus Restrukturierungsboutiquen oder Big-Four-Häusern, die zahlreiche Krisenprojekte begleitet haben.

Andere sind schlicht gestandene Praktiker, die gelernt haben, in schwierigen Lagen Verantwortung zu übernehmen – Unternehmer, CFOs, Controller, die schon mehrfach im Krisenmodus gearbeitet haben. Hier wächst die Kompetenz nicht im Seminarraum, sondern in echten Krisensituationen: am Verhandlungstisch mit Banken, im Gespräch mit Belegschaften, in Nächten mit dem Liquiditätsplan.

Qualifizierung & Zertifizierung

Einen „CRO-Studiengang“ gibt es nicht. Seriöse Qualifizierung entsteht aus Praxis – und wird ergänzt durch Weiterbildungen und berufsständische Zertifizierungen:

- Hochschulprogramme wie der Zertifikatsstudiengang „Professional für Restrukturierung & Turnaround Management“ an der Frankfurt School of Finance liefern methodisches Fundament – von Sanierungsrecht über Planung bis zum Stakeholder-Management. Dort wird auch der IDW-Standard S 6 vermittelt, der im deutschen Markt als maßgeblicher Rahmen für Sanierungskonzepte gilt.

- Branchenspezifische Weiterbildung, etwa am IfUS-Institut (SRH Heidelberg), vertieft Sanierungs-Know-how und bietet Zugang zu praxisnahen Netzwerken.

- Zertifizierungen: International anerkannt sind Certified Turnaround Professional (CTP) und Certified Turnaround Analyst (CTA). In Europa läuft die CTA-Qualifizierung über die EACTP, in Partnerschaft mit TMA Europe/TMA Global. Wichtig ist die Klarstellung: Die TMA selbst ist ein Berufsverband, der den Zertifizierungspfad (CTA/CTP) definiert und organisiert, aber keine akademische „Ausbildung“ erteilt.

Wichtig: Der CRO übernimmt nicht die Insolvenzantragspflicht – diese liegt rechtlich zwingend bei der Geschäftsführung (§ 15a InsO). Seine Aufgabe ist es, Transparenz zu schaffen und die Entscheidungsgrundlagen zu liefern, ob eine Fortführung möglich ist oder ein Insolvenzantrag gestellt werden muss.

Ein CRO ist damit kein Spezialist im Elfenbeinturm, sondern ein Generalist mit Tiefenschärfe. Er muss die Sprache von Investoren und Banken genauso beherrschen wie die Sorgen der Belegschaft. Genau dieses Spannungsfeld macht die Rolle so außergewöhnlich – und erklärt, warum es nur wenige Persönlichkeiten gibt, die in dieser Funktion wirklich erfolgreich sind.

Ziele in der Krise: Liquidität, Vertrauen, Struktur

Bevor man den engen Zeitrahmen betrachtet, lohnt ein Blick auf die Ziele. Denn sie sind es, an denen sich der CRO messen lassen muss.

- Liquidität sichern

Ohne Cash keine Zeit zum Handeln. Deshalb beginnt fast jedes CRO-Mandat mit einem rollierenden 13-Wochen-Plan, der Priorisierung von Zahlungen und einem strikten Cash Management. Oft ist dies die erste Frage der Banken: „Wie lange reicht die Liquidität?“

Ein weiterer Fokus liegt auf Covenants. Kreditverträge enthalten oft Schwellenwerte – etwa zur Eigenkapitalquote oder zum EBITDA. Werden sie verletzt, droht die Kündigung von Kreditlinien. Ein CRO muss hier frühzeitig handeln: Covenants nachverhandeln, Waiver sichern oder Alternativfinanzierungen aufzeigen. - Vertrauen wiederherstellen

Banken wollen wöchentliche Updates, Gesellschafter nachvollziehbare Schritte, Mitarbeiter Orientierung. Vertrauen ist die Währung, die über die nächsten Schritte entscheidet. Wer als CRO Vertrauen verspielt, verliert seine Handlungsfähigkeit. - Struktur schaffen

Chaos in ein Projekt überführen – mit Taskforces, klaren Verantwortlichkeiten und ersten Maßnahmen, die wirken. Der CRO übersetzt Unsicherheit in einen Plan, der nachvollziehbar ist und Schritt für Schritt abgearbeitet werden kann.

Diese drei Ziele sind die Konstanten jeder Sanierung. Doch ihre Umsetzung wird vom Zeitfaktor bestimmt. Und genau hier zeigt sich, wie besonders die Rolle des CRO ist.

Liefern vom ersten Tag an

In der Managementliteratur ist der „100-Tage-Plan“ ein Onboarding-Instrument für neue CEOs und CFOs. Die Idee: In den ersten drei Monaten sollen sie das Unternehmen verstehen, Netzwerke aufbauen und erste Weichen stellen. Zeit zum Beobachten – bevor man handelt.

Für einen CRO gilt das Gegenteil. Er hat keine Schonfrist. Sein Mandat beginnt, wenn die Krise bereits eskaliert ist: wenn Covenants gebrochen sind, Banken mit Kündigung drohen oder die Liquidität nur noch wenige Wochen reicht. Tag 1 ist kein Kennenlernen, sondern der Moment der vollen Verantwortung.

Die Ziele, die ein CRO erreichen muss, sind klar: Liquidität sichern, Vertrauen wiederherstellen, Struktur schaffen. Der Unterschied zu jeder anderen Managementrolle ist jedoch der Zeitdruck:

- Liquidität ist die erste Aufgabe – oft schon am ersten Tag, um Zahlungsunfähigkeit abzuwenden.

- Vertrauen muss innerhalb weniger Wochen sichtbar wachsen, sonst schwindet die Unterstützung von Banken und Gesellschaftern.

- Struktur entsteht parallel – als Taskforce, Projektlogik, Maßnahmenplan – damit die Sanierung nach 100 Tagen auf einem belastbaren Fundament steht.

Während ein CEO 100 Tage nutzen darf, um Verstehen aufzubauen, muss ein CRO in derselben Zeit Beweise liefern. Und zwar sofort.

Stakeholder-Management: Mehr als Banken und Gesellschafter

Oft richtet sich der Blick auf Banken und Eigentümer, doch die Stakeholder-Landschaft ist breiter. Lieferanten etwa sind ein kritischer Faktor: Ziehen sie ihre Warenkredite zurück, reißt das sofort Lücken in der Liquidität. Kunden wiederum reagieren empfindlich auf Unsicherheit – ein schwankendes Vertrauen kann ganze Auftragsbücher gefährden.

Der CRO muss also nicht nur Zahlen und Pläne liefern, sondern auch Beziehungen stabilisieren. Lieferanten wollen Sicherheit, dass ihre Rechnungen bezahlt werden. Kunden wollen Klarheit, dass Lieferketten nicht reißen. Beiräte und Arbeitnehmervertreter brauchen das Gefühl, eingebunden zu sein.

Stakeholder-Management ist damit kein „weiches Thema“, sondern harter Bestandteil der Sanierung. Wer hier Vertrauen verliert, hat auch in der Bilanz bald ein Problem.

Psychologische Dimension: Führen im Ausnahmezustand

Sanierung ist mehr als eine technische Aufgabe. Sie ist immer auch eine Vertrauenskrise. Lieferanten müssen wissen, ob sie weiter liefern können. Mitarbeiter fragen sich, ob ihr Arbeitsplatz sicher ist. Banken entscheiden, ob sie Kredite verlängern oder kündigen.

Der CRO betritt diese Bühne in einem Moment maximaler Unsicherheit. Oft nicht offiziell begrüßt, sondern nüchtern vom Gesellschafter oder der Bank eingesetzt: „Ab sofort arbeitet er mit.“ Für viele Geschäftsführer fühlt sich das an wie eine Entmachtung – der CRO kommt nicht durch die Vordertür, sondern durch die Hintertür. Das erzeugt Widerstände, noch bevor das erste Gespräch geführt ist.

Hinzu kommen die psychologischen Barrieren, die Krisen so oft verlängern:

- Verlust von Autonomie: Hilfe holen heißt, Kontrolle abgeben. Für Manager, die gewohnt sind, allein zu entscheiden, ist das schwer auszuhalten.

- Gefühl der Entzauberung: Wer sich selbst als unerschütterlichen Steuermann sieht, erlebt externe Unterstützung als Bruch mit dem eigenen Selbstbild.

- Reputationsangst: „Er hat es nicht geschafft“ – dieses unausgesprochene Urteil hängt in der Luft und blockiert rechtzeitiges Handeln.

- Rivalität: Ein CRO bringt Krisenerfahrung und Autorität mit – das weckt oft die Angst, verdrängt zu werden.

Genau hier liegt die besondere Führungsaufgabe des CRO: Er muss nicht nur Zahlen stabilisieren, sondern auch Egos, Ängste und Tabus managen. Er muss Vertrauen schaffen bei Stakeholdern, die sich bedroht fühlen, und Strukturen bauen in einer Kultur, die Hilfe oft als Schwäche deutet.

International zeigt sich, dass dies keine Selbstverständlichkeit ist. In den USA ist ein Chapter-11-Verfahren oft ein Neustart, kein Makel. In Großbritannien wurde mit dem „Restructuring Plan“ ein flexibles Instrument eingeführt, das Restrukturierung mit gerichtlicher Legitimation verbindet. In Deutschland dagegen herrscht nach wie vor die „Schuldkultur“: Hilfeholen gilt als Stigma, Sanierung im Stillen als Norm. Das macht die psychologische Arbeit eines CRO hierzulande doppelt anspruchsvoll.

Das macht Quick Wins – eine gesicherte Kreditlinie, ein klarer Liquiditätsplan, eine sichtbare Kostenmaßnahme – so wirksam: Sie sind mehr als technische Schritte. Sie senden ein psychologisches Signal: „Es gibt einen Plan. Jemand übernimmt Verantwortung.“

Führen im Ausnahmezustand bedeutet deshalb, Zahlen und Narrative zugleich zu stabilisieren. Ohne Psychologie bleibt jede Sanierung eine Zahlenübung – und Zahlen allein retten kein Unternehmen.

Balance zwischen Tempo und Verstehen

Der wohl größte Fehler eines CRO ist das einseitige Handeln.

- Wer nur analysiert, ohne schnelle Wirkung zu zeigen, verliert sofort die Geduld der Stakeholder.

- Wer nur handelt, ohne zuzuhören, übersieht die eigentlichen Ursachen und schafft nur Scheinstabilität.

Die Kunst liegt in der Balance: sichtbare Ergebnisse bei gleichzeitiger Ursachenanalyse.

Praxisfälle zeigen beide Extreme. Manche CROs vergraben sich in Zahlen, bauen endlose Excel-Modelle und kommen nicht ins Tun – das Urteil der Banken ist dann schnell: „Es passiert nichts.“ Andere setzen sofort auf drastische Maßnahmen – Kostenstopp, Personalabbau – und übersehen, dass die eigentlichen Probleme in Produktmargen, Vertrieb oder Kultur liegen. Nach drei Monaten ist die Krise zurück, nur mit weniger Personal.

Erfolgreiche CROs arbeiten in zwei Geschwindigkeiten. Während kurzfristig Liquidität gesichert und Sofortmaßnahmen umgesetzt werden, läuft parallel eine „Listening Tour“: Gespräche mit Abteilungsleitern, Betriebsräten, Mitarbeitern. So entsteht ein echtes Bild der Ursachen. Gleichzeitig werden Banken und Gesellschafter durch Dual Track Reporting eingebunden: wöchentliche Zahlen und Quick Wins auf der einen Seite, monatliche Analysen der tieferen Ursachen auf der anderen.

Wichtig: Der CRO führt nicht im Alleingang. Entscheidend ist, dass er das bestehende Management integriert und befähigt, anstatt es zu verdrängen. Nur wenn Geschäftsführung, CRO und Führungskräfte als Team agieren, entsteht die Glaubwürdigkeit, die Stakeholder erwarten.

Tempo signalisiert Kontrolle. Zuhören signalisiert Respekt. Erst beides zusammen schafft Glaubwürdigkeit. Genau darin unterscheidet sich der CRO von klassischen Restrukturierungsberatern: Er liefert Ergebnisse und baut Verständnis – gleichzeitig.

Fazit: Führung im Ausnahmezustand

Ein CRO ist kein Berater auf Zeit, sondern eine Führungskraft mit Mandat. Seine Rolle besteht darin, sofort Verantwortung zu übernehmen – mit Vollmacht, Tempo und klarem Fokus.

Drei Dinge entscheiden über Erfolg oder Misserfolg: Liquidität sichern, Vertrauen herstellen, Struktur schaffen. Ohne gesicherte Zahlungsfähigkeit fehlt die Zeit für jede Sanierung. Ohne Vertrauen der Banken, Gesellschafter, Mitarbeiter, Lieferanten und Kunden verliert jede Maßnahme an Wirkung. Ohne Struktur bleibt die Krise ein Chaos ohne Plan.

Hinzu kommt die psychologische Dimension. Ein CRO muss nicht nur Zahlen stabilisieren, sondern auch Ängste, Egos und Tabus managen. Er muss zeigen, dass externe Hilfe keine Schwäche bedeutet, sondern die Voraussetzung für eine neue Handlungsfähigkeit.

Seine besondere Kunst liegt in der Balance: Tempo und Tiefe zugleich. Sofort sichtbare Ergebnisse schaffen Glaubwürdigkeit. Zuhören und Ursachen verstehen sichern Nachhaltigkeit. Erst die Verbindung von beidem macht den Unterschied – und entscheidet, ob aus einer Krise ein Neuanfang werden kann.

Ein CRO ist nicht derjenige, der Zahlen schönrechnet – er ist derjenige, der Vertrauen rettet. Und Vertrauen ist in der Krise die härteste Währung.

Über den Autor

Sven von Bismarck ist Restrukturierungsberater und Gründer von vonbismarckX. Er hat an der Frankfurt School of Finance den Zertifikatsstudiengang „Professional für Restrukturierung & Turnaround Management“ absolviert. Seit über 15 Jahren begleitet er Unternehmen in Finanz- und Ergebniskrisen. Seine Expertise liegt in der Verbindung von Liquiditätssicherung, Stakeholder-Management und nachhaltigen Sanierungskonzepten.