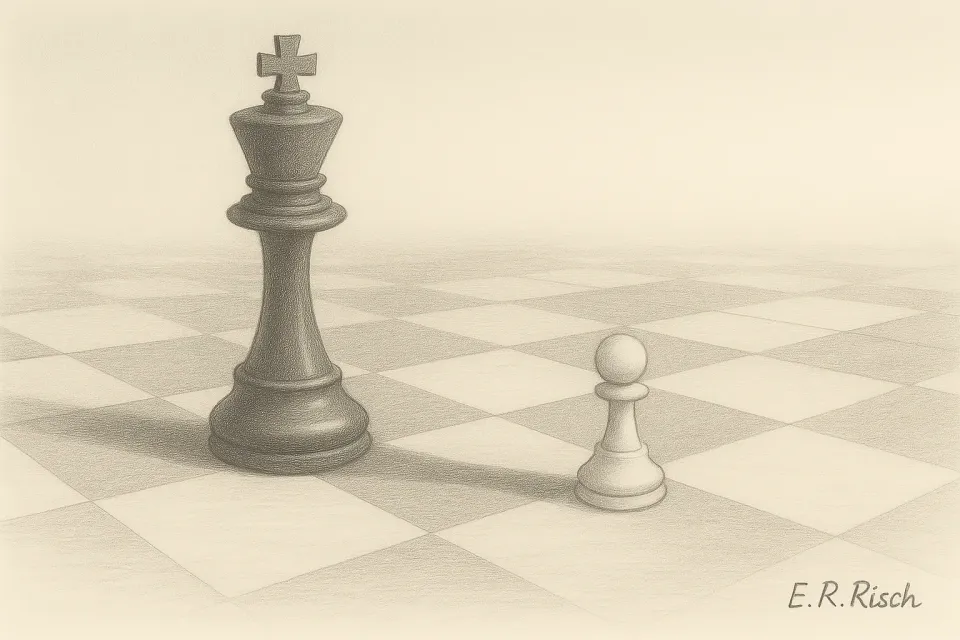

Macht-Asymmetrien clever nutzen – wenn weniger Optionen die größere Stärke sind

„Wir haben nicht die besseren Karten – aber wir kennen das Spiel besser.“

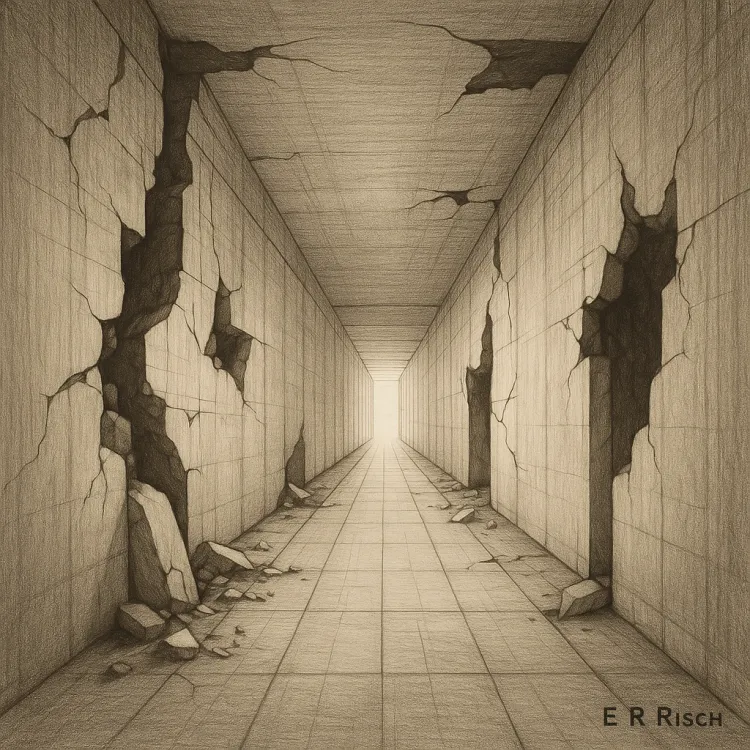

Ausgangslage: Verhandlungen auf ungleichem Spielfeld

In vielen Verhandlungen ist das Kräfteverhältnis von Anfang an ungleich verteilt.

Wir kennen diese Situationen:

- Ein Startup verhandelt mit einem Konzern.

- Ein Minderheitsgesellschafter trifft auf einen dominanten Mehrheitspartner.

- Ein Verkäufer mit Zeitdruck spricht mit einem Käufer, der Alternativen hat.

Auf dem Papier sieht das oft eindeutig aus:

Eine Seite mit mehr Geld, mehr Zeit, mehr Alternativen – mehr Macht.

Doch genau hier beginnt die Fehleinschätzung.

Denn Top-Verhandler wissen:

Asymmetrien machen verletzlich – auf beiden Seiten.

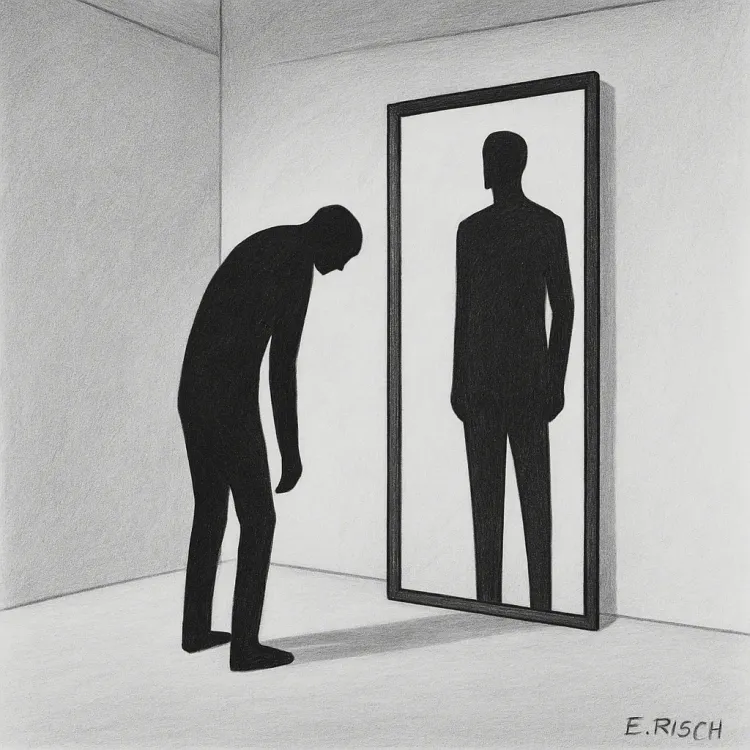

Die Denkfalle: Wer weniger hat, hat weniger Einfluss

Viele Verhandler, gerade auf der vermeintlich „schwächeren“ Seite, machen einen entscheidenden Fehler:

Sie akzeptieren die Machtverhältnisse als gegeben – und verhalten sich defensiv.

Sie verzichten auf Forderungen.

Sie spielen auf Zeit.

Oder schlimmer: Sie versuchen zu „gefallen“.

Wir halten dagegen:

Nicht Macht entscheidet – sondern wie man sie inszeniert.

Nicht wer mehr hat, führt – sondern wer besser mit dem umgeht, was er hat.

Taktik Nr. 3: Die Asymmetrie anerkennen – und strategisch spielen

Die dritte Taktik unserer Serie lautet:

Nutze die Asymmetrie bewusst – und mache sie Teil deiner Verhandlungsstrategie.

Das bedeutet:

- Du versteckst deine Ausgangslage nicht – du kontrollierst ihre Deutung.

- Du setzt deine Knappheit gezielt ein: Zeit, Optionen, Ressourcen.

- Du definierst deinen Wertbeitrag unabhängig von Machtmitteln – und gestaltest die Erzählung selbst.

Praxisfall: Minderheitsgesellschafter unter Druck

Ein Minderheitsgesellschafter soll bei einer Kapitalmaßnahme zustimmen – oder verwässert werden.

Er hat kein Vetorecht. Keine Mehrheit. Und objektiv keine Machtbasis.

Aber: Er kennt die Finanzierungslogik der Investoren.

Er weiß, dass ein interner Streit den Exit-Wert belastet.

Und er weiß: Das Projekt braucht sein operatives Know-how.

Was tut er?

Er tritt nicht als Bittsteller auf.

Sondern als Hüter des Gleichgewichts.

Er benennt das Machtgefälle offen – und stellt eine einfache Frage:

„Wollen wir das jetzt durchziehen – oder gemeinsam wachsen?“

Die Folge: Er bekommt vertragliche Absicherungen statt starrer Anteile.

Und wird vom Problem zum Katalysator.

Vier Wege, wie wir mit Asymmetrien arbeiten

| Hebel | Beispielhafte Anwendung |

|---|---|

| 🧊 Transparente Begrenzung | „Wir können in dieser Runde nicht mitbieten – aber wir haben Commitment.“ |

| 🔄 Situative Unverzichtbarkeit | „Nur wir haben die lokale Genehmigung / Kundenbindung / Marktkenntnis.“ |

| 🕰️ Zeitumkehr | „Wir sind bereit zu warten – Qualität geht vor Tempo.“ |

| 📐 Rahmende Narrative | „Wir bringen nicht die Größe – aber die Präzision, die Sie gerade brauchen.“ |

Diese Hebel ersetzen keine Ressourcen – aber sie verschieben die Gesprächslogik.

Eine Toolbox: So inszenieren man strategische Schwäche

- Knappheit nicht verstecken – sondern sinnvoll rahmen.

→ Beispiel: „Wir sind selektiv – deshalb sprechen wir mit Ihnen.“ - Asymmetrie in Stärke übersetzen.

→ „Sie haben Kapital – wir haben den Zugang.“ - Machtunterschiede benennen – aber nicht beklagen.

→ „Unsere Position ist anders – aber sie ermöglicht Ihnen…“ - Alternative Szenarien früh skizzieren.

→ „Wir können diesen Weg gehen – oder gemeinsam eine tragfähigere Variante bauen.“

Was diese Taktik nicht ist

- Kein Bluff.

- Kein Understatement.

- Kein Spiel mit der Opferrolle.

Diese Taktik ist aktive Deutungsarbeit:

Du gibst der Asymmetrie einen Rahmen, in dem du trotzdem steuernd bleibst.

Top-Verhandler akzeptieren Ungleichheit – aber sie definieren ihre Wirkung selbst.

Mentale Grundregel für asymmetrische Verhandlungen

Wer wenig hat, muss mehr führen.

Warum?

Weil Führung nicht durch Mittel entsteht – sondern durch Klarheit, Struktur und Haltung.

Wenn wir das Gespräch führen,

wenn wir Agenda, Ton und Richtung setzen,

dann entsteht Wirkung – auch ohne Mehrheit oder Marktstärke.

Drei typische Fehler im Umgang mit Macht-Asymmetrie – und unsere Antwort

1. Defensives Verhalten („Ich will nur keinen Fehler machen“) →

Führt zur Selbstentwertung. Besser: Klar benennen, worin der eigene Wert liegt.

2. Taktischer Bluff („Wir haben Alternativen“) →

Kurzfristig wirkungsvoll, langfristig gefährlich. Besser: Klare Alternativszenarien skizzieren.

3. Implizite Unterordnung („Wir vertrauen auf Ihr Urteil“) →

Verzicht auf Führung. Besser: Selbstbewusste Perspektive anbieten, auch ohne Macht.

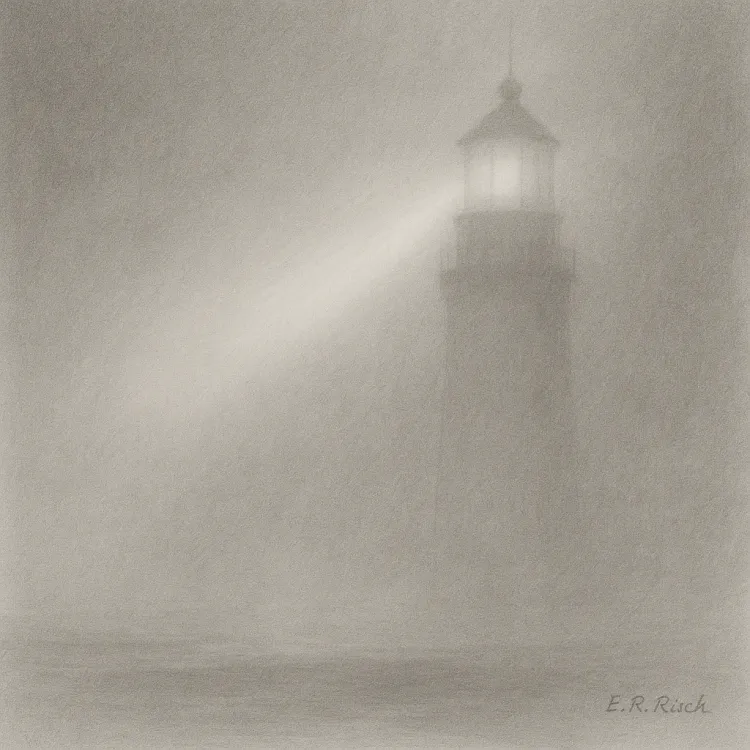

Fazit: Weniger Optionen – mehr Kontrolle?

Nicht immer.

Aber oft.

Denn wer weniger Optionen hat, muss präziser denken, sauberer argumentieren, klarer führen.

Und genau darin liegt oft die größere Stärke.

Verhandlungstaktik Nr. 3 erinnert uns daran:

Nicht Größe entscheidet. Sondern Gestaltungskraft.

Rückblick auf die Serie:

- Taktik Nr. 1: Wer den Rahmen setzt, führt.

- Taktik Nr. 2: Wer Interessen erkennt, schafft Lösungen.

- Taktik Nr. 3: Wer mit Macht-Asymmetrien umgehen kann, verhandelt auf Augenhöhe – auch ohne Gleichgewicht.