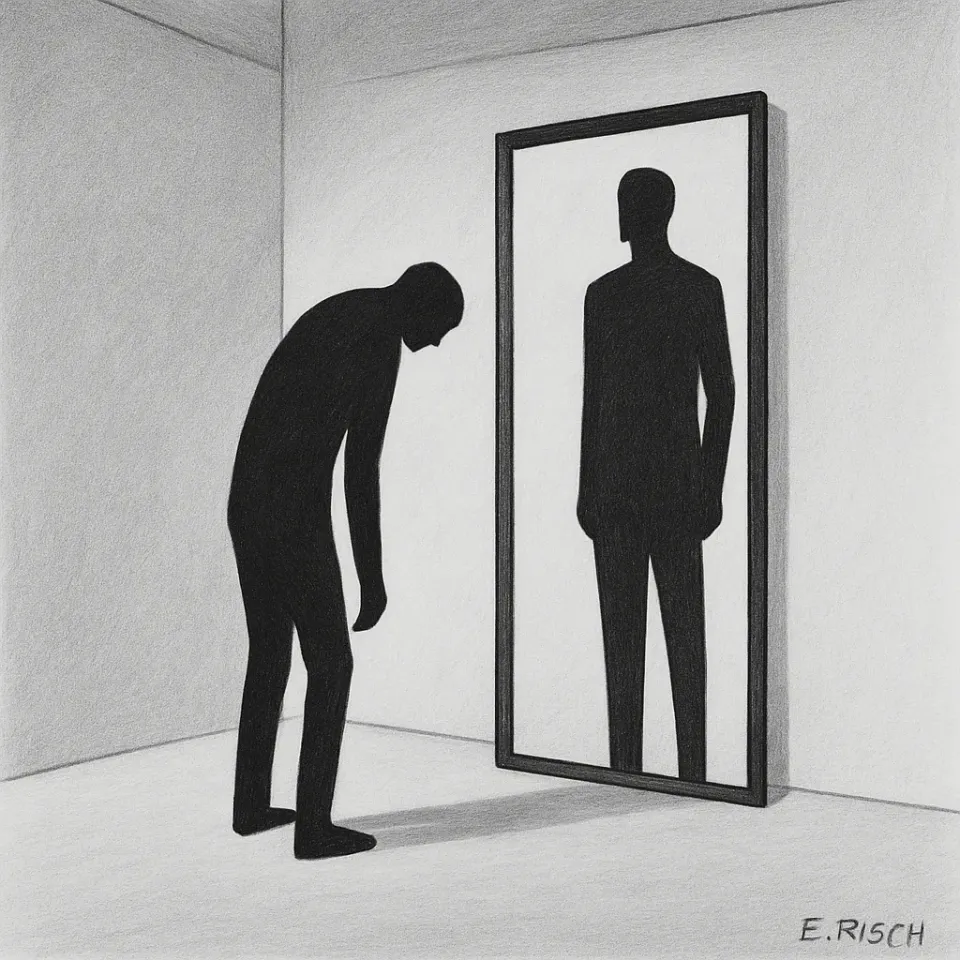

Selbstbestimmung oder Selbsttäuschung?

Eigenverwaltung & Schutzschirm als Stresstest

Eigenverwaltung klingt nach Selbstbestimmung. Schutzschirm nach Sicherheit. Zwei Begriffe, die in der Öffentlichkeit positiv besetzt sind: Der Geschäftsführer bleibt im Amt, das Gericht gewährt Spielraum, Banken und Mitarbeiter sollen Vertrauen fassen. Auf den ersten Blick wirkt es wie die Möglichkeit, die Kontrolle über das Unternehmen trotz Krise zu behalten.

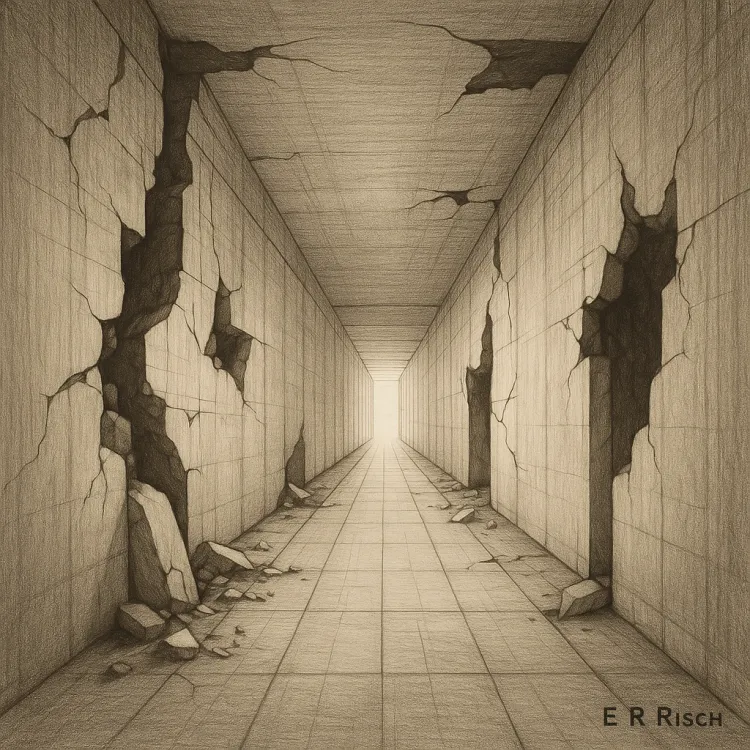

Doch wer genauer hinsieht, erkennt: Eigenverwaltung und Schutzschirm sind keine sanften Rettungsboote. Sie sind Stresstests für die Geschäftsführung. Sie zeigen schonungslos, ob das Management vorbereitet ist – oder ob es sich überschätzt. Und sie entscheiden über mehr als die Zukunft des Unternehmens: Über Glaubwürdigkeit, Haftung und persönliche Reputation.

Bewährung auf Probe

Die Eigenverwaltung ist seit 2012 Teil der deutschen Insolvenzordnung. Sie wurde mit dem „Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen“ (ESUG) eingeführt und war eine kleine Revolution: Nicht mehr automatisch ein Insolvenzverwalter, der die Zügel übernimmt, sondern die Geschäftsführung selbst bleibt verantwortlich – kontrolliert von einem Sachwalter.

Formal sieht das einfach aus. § 270a InsO regelt den Antrag, § 270b die gerichtliche Anordnung, § 270c die Aufhebung und § 270d die vorläufige Eigenverwaltung. Der Sachwalter überwacht, das Gericht prüft, die Gläubiger behalten Mitsprache.

Die Praxis ist komplizierter. Eigenverwaltung bedeutet Bewährung auf Probe. Sie funktioniert nur, wenn die Geschäftsführung Vertrauen schafft – bei Gericht, Gläubigern und Mitarbeitern. Wer glaubt, allein der Antrag reiche aus, um „mehr Macht“ zu gewinnen, täuscht sich. In Wahrheit entsteht sofort ein Prüfungsdruck: Ist dieses Management noch handlungsfähig oder nicht?

Ein erfahrener Restrukturierungsberater bringt es auf den Punkt: „Die Eigenverwaltung ist kein Geschenk des Gerichts. Sie ist eine Einladung – und jeder Fehler kann sie sofort wieder beenden.“

Vom Hoffnungsträger zum Risiko

Ursprünglich war die Eigenverwaltung als Hoffnungsträger gedacht. Unternehmen sollten die Chance haben, ihre Geschäfte unter Aufsicht selbst fortzuführen und gleichzeitig die Werkzeuge des Insolvenzrechts zu nutzen: Verträge kündigen, Personal anpassen, Gläubigerforderungen restrukturieren.

Doch schnell zeigte sich: Das Instrument kann auch scheitern. Manche Geschäftsführer nutzten es, um Zeit zu gewinnen. Manche Gerichte ließen sich zu leicht überzeugen. Und manche Banken akzeptierten es nicht, weil sie fürchteten, dass das Management die Krise beschönigt.

Die Folge: Die Eigenverwaltung wurde zum Risiko. Ein Instrument, das Vertrauen schaffen sollte, geriet selbst unter Misstrauensverdacht. Mit dem SanInsFoG 2021 zog der Gesetzgeber die Konsequenz und verschärfte die Hürden. Heute muss ein detaillierter Finanzplan vorgelegt werden, die Geschäftsführung muss versichern, dass keine Umstände vorliegen, die Eigenverwaltung untauglich machen. Und Gläubiger haben mehr Mitspracherechte als früher.

Der Schutzschirm als Sprint

Noch zugespitzter ist die Lage beim Schutzschirm. Er wurde 2012 als § 270b InsO eingeführt, existiert in dieser Form aber seit 2021 nicht mehr. Heute lebt er als „vorläufige Eigenverwaltung“ in § 270d InsO fort.

Die Voraussetzungen sind strenger: Schutzschirm gibt es nur bei drohender Zahlungsunfähigkeit (§ 18 InsO) oder Überschuldung (§ 19 InsO), nicht bei eingetretener Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO). Außerdem muss ein Sachkundiger – etwa ein CRO, Wirtschaftsprüfer oder Anwalt – bescheinigen, dass die Sanierung nicht offensichtlich aussichtslos ist.

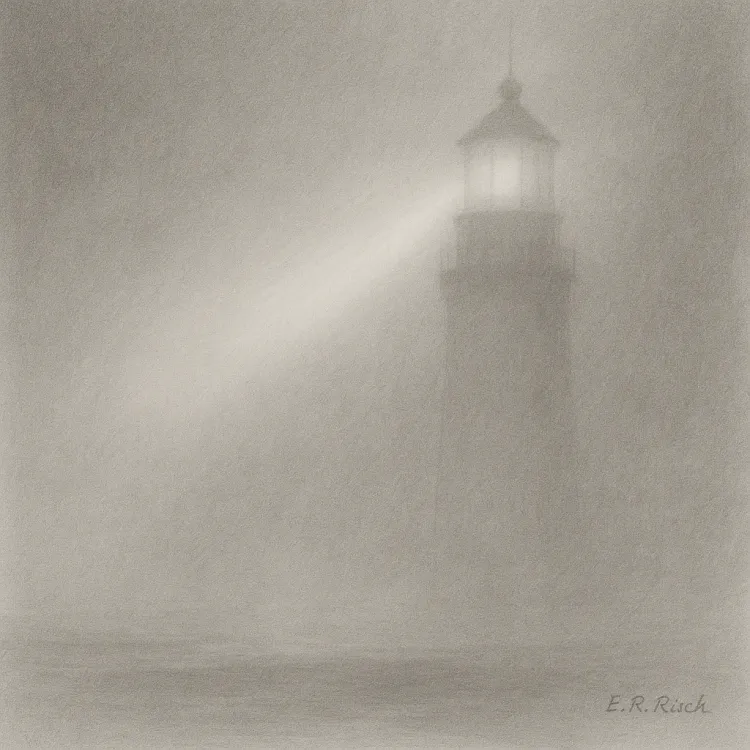

Die Idee klingt gut: Das Gericht gewährt bis zu drei Monate Vollstreckungsschutz, währenddessen kann ein Insolvenzplan erarbeitet werden. In der öffentlichen Wahrnehmung ist das eine Schonfrist.

In der Realität ist es ein Sprint. Drei Monate vergehen schnell, wenn Liquidität täglich abfließt, Kunden wegbrechen und Banken Druck machen. Wer diese Zeit nicht nutzt, verliert nicht nur das Verfahren, sondern auch jede Glaubwürdigkeit. Schutzschirm ist deshalb kein Ruhekissen, sondern ein „Alles-oder-nichts“-Moment.

Chancen mit hohem Preis

Unbestritten: Eigenverwaltung und Schutzschirm können echte Chancen eröffnen. Die Geschäftsführung bleibt sichtbar am Ruder. Das ist in der Außenwirkung wichtig – gegenüber Mitarbeitern, Banken, Lieferanten. Es signalisiert Handlungsfähigkeit.

Zudem bringen beide Verfahren juristische Vorteile. Dauerschuldverhältnisse können aufgelöst, Arbeitsverträge angepasst, Gläubigerforderungen über einen Insolvenzplan restrukturiert werden. Theoretisch lassen sich dadurch Strukturen schaffen, die im Normalbetrieb nie möglich wären.

Doch dieser Spielraum hat einen Preis: den Verlust an Vertrauen. Die Geschäftsführung muss beweisen, dass sie es ernst meint. Sie muss Gerichte und Gläubiger überzeugen, dass das Verfahren nicht als Schutzschild für Verschleppung missbraucht wird, sondern wirklich zur Sanierung dient.

Ein Bankjurist beschreibt es so: „Wir schauen nicht auf das Verfahren, sondern auf die handelnden Personen. Eigenverwaltung funktioniert nur, wenn wir glauben, dass die Geschäftsführung liefern kann.“

Air Berlin: Schutzschirm im freien Fall

Wie schmal der Grat ist, zeigt das Beispiel Air Berlin. Die Fluggesellschaft meldete im August 2017 Insolvenz an und wollte sich über ein Schutzschirmverfahren sanieren. Auf dem Papier passte alles: ein prominenter Name, politische Rückendeckung, große mediale Aufmerksamkeit.

Doch der Plan zerfiel binnen Wochen. Die notwendige Finanzierung brach weg, die Gläubiger glaubten nicht an eine eigenständige Zukunft. Am Ende blieb kein Sanierungskonzept, sondern ein Zerschlagungsprozess – Teile gingen an Lufthansa, der Rest verschwand vom Markt.

Air Berlin ist zum Synonym für ein Schutzschirmverfahren geworden, das spektakulär scheiterte. Die Lektion: Prominenz ersetzt keine Vorbereitung. Wer ohne tragfähigen Plan in den Schutzschirm geht, riskiert, das Vertrauen endgültig zu verspielen.

Germania: Wenn die Liquidität nicht reicht

Ein ähnliches Bild zeigte sich bei der Fluggesellschaft Germania, die 2019 Insolvenz anmeldete. Auch hier war zunächst eine Eigenverwaltung im Gespräch. Doch die Liquidität reichte schlicht nicht aus. Ohne kurzfristige Finanzierung kippt jedes Verfahren, egal ob Schutzschirm oder Eigenverwaltung.

Germania zeigt: Selbst die besten juristischen Instrumente helfen nicht, wenn die Kasse leer ist. Liquidität ist die Währung jeder Sanierung – und sie entscheidet darüber, ob die Verfahren überhaupt eine Chance haben.

Centrotherm: Die Ausnahme, die Mut macht

Anders lief es bei Centrotherm Photovoltaics, einem Maschinenbauer aus der Solarindustrie. Das Unternehmen nutzte 2012 die Eigenverwaltung erfolgreich, sanierte sich und blieb am Markt. Der Grund: Centrotherm hatte ein klares Konzept, war frühzeitig im Verfahren und brachte externe Sanierungskompetenz an Bord.

Dieses Beispiel zeigt: Eigenverwaltung funktioniert, wenn die Voraussetzungen stimmen. Sie ist kein Automatismus, sondern ein Werkzeug. Aber wie jedes Werkzeug taugt sie nur, wenn man weiß, wie man es benutzt.

Banken zwischen Skepsis und Kontrolle

Kaum ein Stakeholder reagiert so sensibel auf Eigenverwaltung und Schutzschirm wie die Banken. Für sie steht viel auf dem Spiel: Kreditlinien, Sicherheiten, Covenants. In den vergangenen Jahren war immer wieder zu hören, dass Institute Eigenverwaltungen kritisch sehen – „der Bock als Gärtner“, wie es ein Sanierungsexperte einmal formulierte.

Der Grund ist einfach: Banken haben erlebt, dass Geschäftsführungen Verfahren beantragt haben, um Zeit zu gewinnen – ohne ernsthafte Sanierungschance. Für Kreditgeber ist deshalb entscheidend, ob die Eigenverwaltung professionell vorbereitet ist. Sie verlangen regelmäßiges Liquiditätsreporting, detaillierte Sanierungspläne und den Einsatz externer Restrukturierungsexperten.

Wo Banken überzeugt sind, dass das Management ehrlich und kompetent arbeitet, unterstützen sie die Verfahren durchaus. Doch sobald Zweifel aufkommen, wird das Vertrauen entzogen – und dann kann auch ein Schutzschirm nicht mehr helfen.

Wenn die Geschäftsführung nur auf Zeit spielt

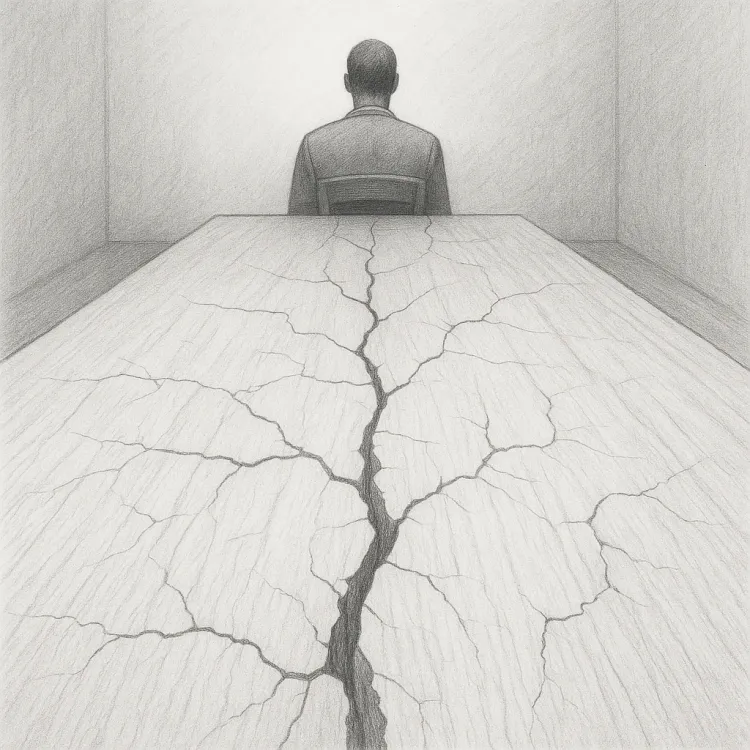

Warum beantragen viele Geschäftsführer ein Schutzschirm- oder Eigenverwaltungsverfahren? Häufig nicht, um konsequent zu sanieren, sondern um Zeit zu gewinnen. Zeit, um mit Gesellschaftern über eine Rettungsfinanzierung zu verhandeln. Zeit, um kritische Lieferanten ruhigzustellen. Oder schlicht Zeit, um das eigene Gesicht zu wahren.

Auf den ersten Blick wirkt das nachvollziehbar – niemand räumt gerne ein, dass die Lage aussichtslos ist. Doch genau darin liegt die Gefahr. Denn Verfahren, die mit dem verdeckten Motiv „Zeitkauf“ gestartet werden, scheitern fast zwangsläufig. Banken durchschauen schnell, wenn keine ernsthaften Maßnahmen folgen. Mitarbeiter spüren, dass Versprechen leer bleiben. Und das Gericht reagiert sensibel, sobald der Verdacht entsteht, dass die Eigenverwaltung missbraucht wird.

Das größte Risiko: Jede verlorene Woche verschlechtert die Lage. Liquidität fließt weiter ab, Stakeholder verlieren Vertrauen, und der Handlungsspielraum wird enger. Wer auf Zeit spielt, verliert nicht nur das Verfahren – er gefährdet auch die eigene Haftung. Denn verspätete oder taktische Anträge können strafbar sein. Der BGH urteilt hier regelmäßig streng: Geschäftsführer, die Sanierungsinstrumente als bloße Verzögerung nutzen, verletzen ihre Pflichten und haften persönlich.

Die Rolle der Mitarbeiter

Wenig beachtet, aber entscheidend für das Gelingen, ist die Belegschaft. Insolvenz und Sanierung sind Schockmomente: Angst um Arbeitsplätze, Unsicherheit über die Zukunft, Vertrauensverlust in die Führung.

Eigenverwaltung kann hier ein Signal sein: „Wir bleiben verantwortlich.“ Doch wenn Mitarbeiter merken, dass die Geschäftsführung nur auf Zeit spielt, kippt die Stimmung sofort. Dann verlassen Leistungsträger das Unternehmen, während Unsicherheit und Gerüchte die Produktivität lähmen.

Ein erfahrener CRO beschreibt es so: „Die härtesten Verhandlungen in einer Sanierung führt man selten mit den Banken – sondern mit der eigenen Belegschaft.“

Ein gelungenes Verfahren erfordert deshalb klare Kommunikation: Was ist das Ziel? Wo liegen die Risiken? Welche Opfer sind nötig? Wer hier auf Transparenz verzichtet, verliert nicht nur die Gläubiger, sondern auch die eigene Mannschaft.

Politik und die Reform 2021

Auch politisch ist die Diskussion um Eigenverwaltung und Schutzschirm nicht abgeschlossen. Kritiker sahen im ursprünglichen Schutzschirm ein Einfallstor für Missbrauch: Geschäftsführer, die zu spät reagierten und dennoch eine Atempause beanspruchten.

Mit dem SanInsFoG 2021 zog der Gesetzgeber die Reißleine. Der alte § 270b InsO wurde gestrichen, die Eigenverwaltung verschärft. Heute regeln die §§ 270a–270d InsO die Voraussetzungen. Neu sind strengere Anforderungen: ein Finanzplan für sechs Monate, die Versicherung des Geschäftsführers, dass keine Ausschlussgründe vorliegen, und mehr Mitsprache für Gläubiger.

Das Ziel: Eigenverwaltung und Schutzschirm wieder zu echten Sanierungsinstrumenten machen – und nicht zu Schonfristen für Manager, die zu spät handeln.

Wer noch früher ansetzen will, findet mit dem StaRUG zudem einen präventiven Restrukturierungsrahmen außerhalb der Insolvenz. Doch die Erfahrung zeigt: Gerade im Mittelstand greifen viele Unternehmen nach wie vor zuerst zum Schutzschirm – oft, weil er sichtbarer und politisch bekannter ist.

Haftung bleibt bestehen

Viele Geschäftsführer übersehen, dass Eigenverwaltung und Schutzschirm keine Schonung bei den Pflichten bedeuten. Die Antragspflicht nach § 15a InsO gilt unverändert: Wer zu spät Insolvenz anmeldet, macht sich strafbar. Der Bundesgerichtshof hat wiederholt klargestellt, dass verspätete Anträge zu strafrechtlicher Verantwortung führen – unabhängig davon, ob ein Schutzschirm beantragt wurde (BGH, Urteil vom 27. März 2012 – II ZR 171/10).

Gleiches gilt für das Zahlungsverbot nach § 15b InsO. Nach Eintritt der Insolvenzreife dürfen nur noch Zahlungen geleistet werden, die mit der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmanns vereinbar sind. Andernfalls haften Geschäftsführer persönlich. Der BGH betont regelmäßig: Wer nach Insolvenzreife Gehälter oder Lieferantenrechnungen bezahlt, ohne dass dadurch das Restvermögen erhalten bleibt, handelt pflichtwidrig (BGH, Urteil vom 4. Juli 2017 – II ZR 319/15).

Kurz gesagt: Eigenverwaltung und Schutzschirm eröffnen Spielräume, aber sie ändern nichts daran, dass Geschäftsführer unter strenger Haftung stehen.

Regelverfahren, Eigenverwaltung und Schutzschirm – ein Vergleich

Das klassische Insolvenzverfahren ist klar strukturiert: Ein Insolvenzverwalter übernimmt das Ruder, die Geschäftsführung tritt in den Hintergrund. Das Verfahren ist etabliert, aber es entzieht dem Management jede Gestaltungsfreiheit.

Die Eigenverwaltung dagegen hält die Geschäftsführung im Amt. Sie erlaubt, Sanierungsmaßnahmen selbst umzusetzen – allerdings unter dem prüfenden Blick des Sachwalters und mit der ständigen Gefahr, dass das Gericht die Eigenverwaltung entzieht.

Der Schutzschirm schließlich – oder präziser: die vorläufige Eigenverwaltung nach § 270d InsO – setzt noch früher an. Er ist nur möglich, solange noch keine Zahlungsunfähigkeit eingetreten ist. Er bietet drei Monate Vollstreckungsschutz, aber auch hohen Zeitdruck: Wer in dieser Frist keinen tragfähigen Plan liefert, verspielt das Vertrauen endgültig.

Die Unterschiede wirken technischer, als sie sind. In der Praxis geht es nicht um Paragrafen, sondern um die Frage: Wer steuert? Im Regelverfahren übernimmt der Insolvenzverwalter. In der Eigenverwaltung bleibt es die Geschäftsführung – aber nur auf Bewährung. Und im Schutzschirm hat sie eine letzte Chance, bevor der Ernstfall eintritt.

Was Geschäftsführer wirklich tun müssen

Wer Eigenverwaltung oder Schutzschirm nutzen will, braucht mehr als einen Antrag. Entscheidend sind drei Dinge: Vorbereitung, Ehrlichkeit und externe Unterstützung.

Vorbereitung bedeutet mehr als eine Excel-Liste. Es braucht eine belastbare Liquiditätsplanung über 13 Wochen, 12 Monate und 24 Monate. Und es braucht ein Sanierungskonzept, das den Standards entspricht – im deutschen Kontext ist das der IDW S6. Nur wenn die Geschäftsführung aufzeigen kann, dass die Fortführungsfähigkeit nach diesem anerkannten Standard geprüft ist, werden Banken und Gerichte überzeugt. Ohne ein solches Gutachten bleibt jede Sanierung im Ungefähren.

Ehrlichkeit heißt: keine Luftschlösser, sondern ein realistisches Bild der Lage. Wer Banken oder Mitarbeitern falsche Hoffnungen macht, verspielt Vertrauen schneller, als er es zurückgewinnen kann.

Und externe Unterstützung ist Pflicht. Kaum ein Geschäftsführer bringt von sich aus die Erfahrung für Sanierungsverfahren mit. Ein CRO oder Restrukturierungsberater ist kein Makel, sondern ein Signal an die Gläubiger: Dieses Management meint es ernst und arbeitet nach den anerkannten Spielregeln.

Fazit

Eigenverwaltung und Schutzschirm sind keine Geschenke. Sie sind Risiken. Sie sind Stresstests. Wer vorbereitet ist, kann Zeit gewinnen, Vertrauen zurückholen und Chancen auf Sanierung eröffnen. Wer sich überschätzt, riskiert alles – das Verfahren, die Reputation, die persönliche Haftung.

Selbstbestimmung oder Selbsttäuschung? Diese Frage entscheidet nicht das Gericht. Sie entscheidet die Geschäftsführung – durch ihre Vorbereitung, ihre Ehrlichkeit und ihren Mut.

Infokasten: Drei Verfahren im Überblick

Regelverfahren

- Insolvenzverwalter übernimmt.

- Geschäftsführung tritt zurück.

- Keine eigene Gestaltungsmacht.

Eigenverwaltung

- Geschäftsführung bleibt im Amt.

- Sachwalter kontrolliert.

- Gericht kann jederzeit beenden.

Schutzschirm (§ 270d InsO)

- Nur bei drohender Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung.

- Max. drei Monate Vollstreckungsschutz.

- Zeitdruck und Sanierungsplanpflicht.