Verhandeln in der Krise – Das Harvard-Prinzip unter Druck

Wie Struktur, Timing und Haltung über Vertrauen entscheiden – und warum in der Sanierung nicht die lautesten Argumente zählen, sondern die klarsten Interessen.

Es riecht nach Kaffee, kaltem Glas, Papier.

Der CFO redet zu schnell, der Banker zu wenig.

In der Ecke läuft eine Uhr, deren Ticken man plötzlich hört.

Niemand schreit. Niemand blufft.

Aber alle wissen: Wenn diese Verhandlung scheitert, verliert jemand mehr als Geld.

In dieser Stille entscheidet sich, ob eine Sanierung gelingt.

Denn verhandelt wird selten über Geld.

Verhandelt wird über Verantwortung.

Wenn Logik versagt und Haltung beginnt

In stabilen Zeiten folgt Verhandeln einer Ordnung.

Man sammelt Fakten, definiert Ziele, vergleicht Optionen.

Das Harvard-Prinzip liefert dafür seit Jahrzehnten den Rahmen:

Menschen und Problem trennen. Interessen statt Positionen. Optionen statt Ultimaten. Objektive Kriterien statt Machtspiele.

In der Krise aber bricht diese Logik.

Zeitdruck ersetzt Vorbereitung. Unsicherheit ersetzt Information.

Und wer eigentlich führen sollte, verteidigt nur noch.

Die Beteiligten reden über Zahlen, obwohl sie längst über Vertrauen verhandeln.

Banken fürchten Verluste, Gesellschafter Kontrollverlust, Manager Bedeutungsverlust.

Und mitten in diesem Geflecht wirkt das Harvard-Prinzip nicht wie Theorie – sondern wie Rettungsleine.

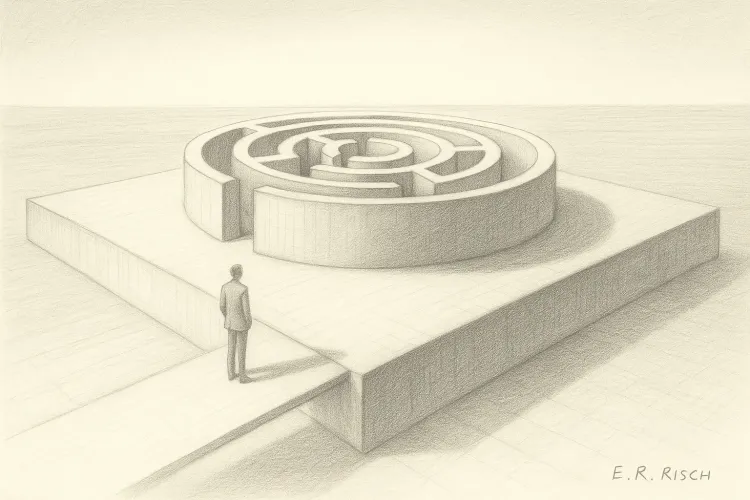

Die Bühne der Gegenwart: Wenn Verhandeln zum Überlebensmodus wird

In diesen Monaten wird in unzähligen Vorstandsräumen verhandelt – über Kreditlinien, über Stillhalteabkommen, über Vertrauen.

Die Zinswende hat den Spielraum verkleinert, die Geduld der Banken ebenso.

Wer heute über Liquidität spricht, verhandelt selten auf Augenhöhe.

Viele Gespräche laufen nicht mehr im Modus der Zukunftsgestaltung, sondern der Schadensbegrenzung.

Genau dort entscheidet sich, ob ein Unternehmen das Heft behält – oder nur noch auf Bedingungen reagiert.

Jede Krise erzeugt ein Vakuum.

Und in diesem Vakuum entsteht ein neuer Verhandlungsraum: enger, lauter, riskanter.

Es ist der Moment, in dem Haltung zur Methode wird – oder Methode zu Kosmetik.

Das Harvard-Prinzip unter Extrembedingungen

Die vier Grundsätze bleiben dieselben – aber sie verändern ihre Bedeutung:

- Menschen und Problem trennen – aber erkennen, dass beides verschmolzen ist.

In der Krise gibt es keine Neutralität. Jeder trägt Agenda, Angst, Verantwortung.

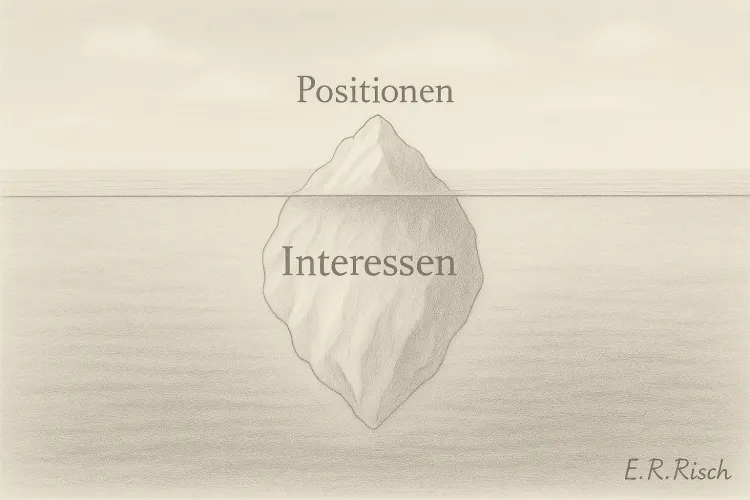

Führung heißt, Struktur zu schaffen, ohne das Menschliche zu verdrängen. - Interessen statt Positionen – auch wenn keiner sie mehr benennt.

Wer „mehr Zeit“ verlangt, meint oft: „Ich will das Gesicht wahren.“

Wer „Transparenz“ fordert, meint: „Ich will Belege, um mich intern zu schützen.“

Gute Verhandler hören nicht nur, was gesagt wird – sondern, warum. - Optionen entwickeln – aber erst, wenn wieder Gesprächsfähigkeit besteht.

Wo Vertrauen fehlt, sind Optionen Rhetorik.

Der erste Schritt jeder Krisenverhandlung ist nicht Kreativität, sondern Wiederherstellung von Sprache. - Auf objektive Kriterien bestehen – und sie selbst definieren.

Objektivität heißt Nachvollziehbarkeit.

Eine 13-Wochen-Liquiditätsplanung oder ein IDW-S6-Gutachten ist kein Formalismus, sondern Verhandlungssprache.

Struktur ersetzt Glauben.

Das Harvard-Prinzip ist unter Druck kein Lehrbuch – sondern eine Architektur des Haltens.

Wenn Rationalität versagt

In der Theorie lösen Fakten Unsicherheit auf.

In der Praxis erzeugen sie sie.

Wer in der Krise Daten präsentiert, will Beweise liefern – und ruft damit Zweifel hervor.

Jeder, der einmal eine Bankpräsentation in der Sanierung geführt hat, kennt diesen Moment:

Die Folien werden präziser, die Gesichter kälter.

Was fehlt, ist nicht Logik, sondern Orientierung.

Gute Verhandler wissen: Transparenz ist kein Argument. Sie ist ein Zustand.

Und wer ihn verliert, kann ihn mit Zahlen nicht zurückgewinnen.

Timing, Takt und Machtmomente

Gute Verhandler wissen: In der Krise ist Stille kein Schweigen, sondern Takt.

Wer zu früh argumentiert, erklärt dem Sturm die Richtung, bevor er weiß, woher er kommt.

Jede Verhandlung hat einen Moment, in dem Macht kippt – oft unmerklich.

Zwischen Wir brauchen und Wir bieten.

Wer diesen Moment erkennt, führt, auch ohne Titel.

Wer ihn verpasst, verteidigt nur noch.

Takt bedeutet:

nicht alles zu sagen, was wahr ist,

aber nichts zu verschweigen, was Vertrauen zerstört.

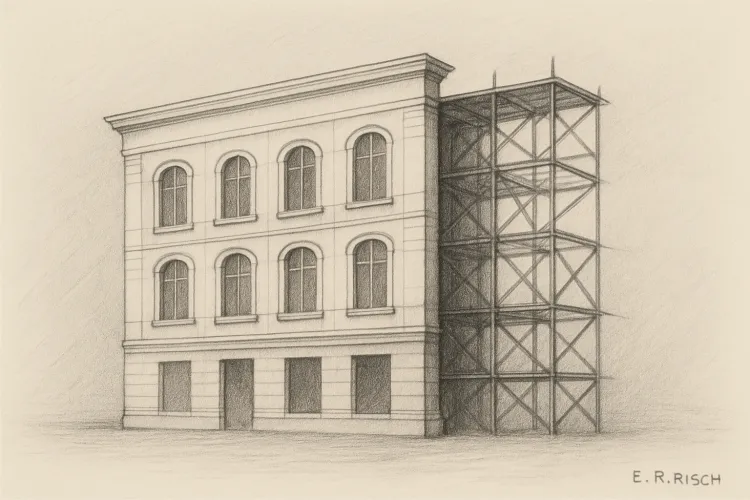

Struktur als Gegenmittel zur Angst

Angst ist der natürliche Feind jeder Verhandlung.

Sie lässt Führungskräfte taktieren, statt entscheiden.

Die Antwort darauf ist keine Psychologie – sondern Struktur.

Struktur zwingt zur Priorisierung: Wer spricht mit wem, wann, über was.

Sie macht das Unaussprechliche verhandelbar, indem sie es formt.

Die 13-Wochen-Liquiditätsplanung ist in Wahrheit ein psychologischer Vertrag:

Wir wissen, wo wir stehen.

Wir zeigen, was wir tun.

Wir verstecken nichts.

In jeder Krise verläuft eine unsichtbare Grenze: § 15a InsO – die Pflicht zur rechtzeitigen Antragstellung.

Wer zu spät verhandelt, verletzt nicht nur Vertrauen, sondern Recht.

Struktur ist deshalb kein Stilmittel, sondern Schutz.

Interessenarbeit als Führungsdisziplin

Das größte Defizit vieler Krisenteams ist nicht Information, sondern Selbstklärung.

Man fragt: Was können wir der Bank anbieten?

Selten: Was wollen wir eigentlich sichern?

Erst wenn das eigene Interesse definiert ist, kann man das der Gegenseite verstehen.

Das Harvard-Prinzip liefert dafür den Werkzeugkasten – keine Taktik, sondern Disziplin.

Drei Fragen, die jede Krisenverhandlung verändern:

- Was wäre Ihnen damit möglich, was heute nicht geht?

- Was genau macht diesen Punkt für Sie so wichtig?

- Was riskieren Sie, wenn Sie jetzt nichts entscheiden?

Diese Fragen öffnen Räume, in denen wieder gedacht – nicht nur reagiert – werden kann.

Sie sind kein Weichspüler, sondern Instrumente der Führung.

Der Verhandler im Spiegel

Wer in der Krise verhandelt, verhandelt auch mit sich selbst.

Zwischen Mut und Angst, zwischen Wahrheit und Hoffnung.

Die meisten Fehler entstehen nicht, weil jemand zu wenig weiß – sondern, weil jemand zu viel fürchtet.

Man spürt den Druck, die eigene Rolle zu verteidigen, und verliert dabei das Gespür für Rhythmus.

Ich habe Verhandlungen erlebt, in denen Stille mehr Wirkung hatte als jedes Argument.

Und andere, in denen ein einziger Satz – ehrlich, klar, ohne Rhetorik – den ganzen Verlauf veränderte.

Verhandeln ist kein Kampf um Dominanz.

Es ist ein Test auf Klarheit.

Verhandeln als Systemarbeit

Krisenverhandlungen sind nie bilateral.

Sie sind ein Netzwerk aus Banken, Lieferanten, Mitarbeitern, Gesellschaftern – alle mit eigenen Interessen, alle im gleichen Zeitdruck.

Ein erfahrener Verhandler führt dieses Netzwerk wie ein Orchester:

Banken reagieren auf Struktur.

Lieferanten auf Kommunikation.

Gesellschafter auf Machtbalance.

Das Ziel ist nicht, alle zufriedenzustellen, sondern alle im selben Bild zu halten.

Glaubwürdigkeit entsteht nicht durch Harmonie, sondern durch Konsistenz.

Oder juristisch gesagt:

Worte schaffen Vertrauen.

Belege sichern es.

Zwei Gespräche, ein Unterschied

Beim ersten Termin dominieren Charts, Prognosen, Rechtfertigungen.

Der CFO will beweisen, dass er die Lage im Griff hat – und verliert sie mit jedem Satz mehr.

Die Bank hört zu, aber niemand hört zu Ende.

Drei Wochen später: derselbe Raum, dieselben Personen.

Diesmal keine Präsentation, nur ein Plan, eine klare Sprache, ein Zeitpfad.

Kein „Wir hoffen“, sondern „Wir tun“.

Der Unterschied?

Nicht die Zahlen.

Die Haltung.

Wie Verhandlungen scheitern

Ich habe Verhandlungen gesehen, die formal perfekt vorbereitet waren – Agenda, Datenraum, Beraterteam.

Aber das Entscheidende fehlte: ein gemeinsames Bild der Wirklichkeit.

Stattdessen: Nebel aus PowerPoint, Taktik statt Timing.

Man redete aneinander vorbei, weil niemand den Mut hatte, den wahren Kern zu benennen: Die Krise war schon weiter, als alle zugaben.

Am Ende ein sauber protokolliertes Nicht-Ergebnis – und ein Unternehmen, das Wochen später in die Insolvenz ging.

Das Scheitern begann nicht am Tisch. Es begann im Kopf – in dem Moment, als Wahrheit zur Taktik wurde.

Haltung, Beleg, Stabilität

Am Ende jeder Krisenverhandlung zählt nicht das bessere Argument, sondern die glaubwürdigere Verantwortung.

Die beste Struktur bleibt leer, wenn sie nicht durch Haltung getragen wird.

Und Haltung ohne Nachweis ist nur Geste.

Deshalb gilt:

Vertrauen ist Haltung.

Belege sind Sprache.

Ein erfahrener Anwalt würde sagen:

„Ein guter Vergleich ist keiner, der gewinnt – sondern einer, der hält.“

Fazit – Ordnung im Sturm

Das Harvard-Prinzip ist in der Krise kein Ideal, sondern ein Werkzeugkasten für Klarheit.

Es hilft, Prioritäten zu ordnen, Verantwortung zu verteilen und Dialoge wieder anschlussfähig zu machen.

Es ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Führung, wenn man Struktur schafft, bevor man überzeugt.

Eine gute Verhandlung erkennt man nicht am Ergebnis, sondern an der Ruhe, die danach bleibt.

Wer Struktur schafft, statt Siege zu zählen, baut Beziehungen, die Krisen überstehen.

Denn jede Krise geht vorüber.

Aber wer gelernt hat, in ihr zu verhandeln, verhandelt danach anders – bewusster, präziser, ehrlicher.

Verhandeln in der Krise heißt: Ordnung schaffen, bevor das Chaos zur Ordnung wird.

Alles andere ist Taktik.